News 最新ニュース

文楽・能大会ようろう2011のポスター。

2011.09.07

11月3日(木)に養老町民会館で開催する、「岐阜県文楽・能大会ようろう2011」のポスターとチラシが完成し、今日から県内を中心に配布を始めました。

大会が近くなれば、チラシの新聞折り込み等も実施する予定です。

また、PDF形式を電子書庫に掲載しますので、上演外題や地図など詳細を知りたい方は、こちらもご覧ください。

たくさんのご来場をお待ちしております。

朝顔の花

2011.09.06

先週の金曜日、養老町瑞穂で、朝顔の花が咲いているのを見かけました。

朝顔といえば真夏のイメージですよね。

9月に入ってから、こんなにたくさんの花を見るのは久しぶりでした。

もう40年以上も昔の話になりますが、小学生の頃、夏休みの宿題で観察日記や、色水を作ったことを思い出します。

ムクノキの被害状況。

2011.09.05

9月3日(土)、朝の9時半頃、岐阜県の天然記念物に指定されている「六社神社のムクノキ」の枝が、台風12号の影響で損壊してしまいました。

枝は、下の道路に落ちて、電線を切断したのですが、幸いケガ人はなかったようです。

そして、落ちた枝は、地元をはじめ、関係の方々の努力で、速やかに撤去していただけました。

ありがとうございます。

ただ、道路の上には、まだ危なそうな大きな枝が・・

六社神社のムクノキは、養老町で唯一、県の天然記念物に指定されている立派な木。

なるべくならとも思いますが、落ちた枝の腐食状態を見る限り、やむを得ないんでしょうね・・

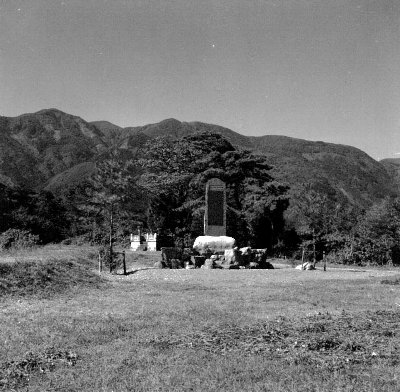

先賢田中道麿大人発祥地石碑。

2011.09.02

現在、田中道麿翁の生誕地には、「先賢田中道麿大人発祥地」と刻まれた石碑が建っています。

この石碑、建てられたのは顕彰碑と同じ昭和32年(1957)なんですが・・

実は、つくられたのは戦中の昭和18年(1943)の1月だったそうです。

制作したのは、当時の広幡村長だった丸毛治基さん。

個人で企画したのですが、そのときの土地所有者の理解が得られず、14年もの間、石工の庭先に保管されていたそうです。

紆余曲折あったんでしょうね・・

上の写真は、立石が叶ったころのもので、村の人はちょっと頭を下げてこの石碑の前を通るようになったそうですが、現在は、個人宅の裏庭にひっそりとたたずんでいて、人目には触れていません。

丸毛さんは、きっとがっかりしてるでしょうね・・

タギゾウくんの養老ノート。

2011.09.01

養老町教育委員会では、昨年度に実施した文化財悉皆調査の成果を、インターネット上で公表する準備を進めています。

公表するコンテンツの名前は、「タギゾウくんの養老ノート」

膨大な情報に、いかにストレスなくアクセスするかや、今後も収集される情報をどのように効果的に整理していくかを重視して制作しています。

来年度には、公開する予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。

室原文楽の練習。

2011.08.31

昨夜、室原文楽保存会の練習にお邪魔しました。

現在、練習している外題は「絵本太功記(えほんたいこうき)」「傾城阿波の鳴門(けいせいあわのなると)」「艶容女舞衣(はですがたおんなまいぎぬ)」の3つで、このうち、11月3日(木)の県文楽・能大会で上演される「艶容女舞衣」は、人形の練習も行われていました。

本番が楽しみですね。

室原文楽の練習日は、毎週火曜日の午後8時頃からで、場所は室原自治会館です。

どなたでも見学できますので、興味のある方はぜひ一度足を運んでみてください。

田んぼの生き物調査。

2011.08.30

先週の火曜日、養老町栗笠の用水路で、「田んぼの生き物調査」が開催されました。

岐阜県西濃農林事務所の企画で、参加したのは、大垣市上石津町の時小学校と牧田小学校、養老町笠郷小学校の児童と保護者計81名です。

捕獲された生き物は全部で16種類。

中には最近珍しい「スジシマドジョウ」もいました。

夢中になって生き物を探す子ども達を見ていると、自然を大切にする心は、自然とふれあうことで育つことがよくわかります。

君たちが大人になっても、養老町の田んぼにドジョウがいるとうれしいな。

昭和32年の源氏橋。

2011.08.29

昭和32年の田中道麿翁顕彰碑除幕式の写真の中に、源氏橋を撮影したものが混じっていました。

すぐそばなので、たぶんついでに撮影したんだと思います。

源氏橋が町の重要文化財に指定されたのは昭和41年なので、それより9年前の状況になります。

これも養老町にとって貴重な資料ですよね。

そして、この写真でもうひとつ目を引くのが、奥に写る当時の養老町飯ノ木。

現在の写真と見比べると、その変化がよく分かりますね。

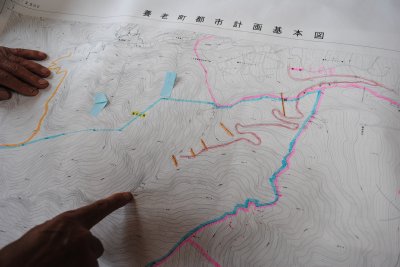

第3の滝。

2011.08.26

先日、養老町直江の春日神社に伺ったとき、直江区が所有する小谷山(おたにやま)に、「直江の滝」と呼ばれる立派な滝があることを知りました。

上の写真の位置にあるそうです。

「養老の滝」が有名な養老町で、「まぐさの滝」のことは知っていても、「直江の滝」のことを知っている人は少ないんじゃないでしょうか。

ということで、来月の中旬に、現地確認を行うことにしました。

撮影した写真は、当ホームページでも公開する予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。

タギゾウくんエプロンシアター。

2011.08.25

養老町教育委員会では、今年度、養老町の歴史文化資源の普及を図るための活動を「NPO法人ニワ里ねっと」にお願いしています。

今日は、その活動の一つとして、タギゾウくんの絵本の読み聞かせを実施していただきました。

お話は、「タギゾウくんと魔法の泉」です。

この読み聞かせ、当初は小学校の低学年を対象にする予定だったのですが、諸事情で、0~3歳の乳幼児と、その保護者の前でデビューすることに。

さすがに、ちょっと小さすぎるかなと思いましたが・・

紙芝居ではなく、エプロンの上で人形がポケットを出たり入ったりする「エプロンシアター」で話を進めたことが功を奏しました。

演奏つきだったのも、よかったですよね。

私は、エプロンシアターを見たのは、今日が初めてでした。

ちょっと自分では、自信ないですね・・

下笠代官所址

2011.08.24

江戸時代の養老町下笠には代官所がありました。

代官所とは、天領(幕府の直轄地)の年貢徴収や悪行の取締などを行う代官の事務所です。

下笠代官所が設置されたのは、元和元年(1615)。代官は代々石原清左衛門が務め、元禄12年(1699)に廃止されるまでの84年間にわたり、このあたりを治めました。

また、代官所のほかにも馬場(乗馬の練習場)や処刑場もあったようです。

跡地には現在、写真の石柱が建てられています。

第4回親子学習

2011.08.23

養老町教育委員会では、小学3年生の児童とその保護者を対象に、親と子のふるさと学習(親子学習)という講座を実施しています。年8回の学習で、親子のふれあいを深めてもらうことが目的です。

先週の金曜日には、この4回目が行われ、27組の参加がありました。

テーマは「町の施設を見てみよう」で、内容は、デイサービスセンターや議場など、計8カ所の見学です。

小学校の3年生は、自主性が伸び、親の目が離れてくる重要な時期。

このタイミングで、社会で様々な役割を果たす施設を見学することは、子どもたちにとってきっと良い経験になったと思います。

田中道麿翁顕彰碑除幕式。

2011.08.22

養老町出身の国学者、田中道麿翁の顕彰会が養老町に結成されたのは、今から54年前の昭和32年(1957)7月のことでした。

そして、設立してすぐの顕彰会が、早々に実現した事業の一つが、生まれ故郷である養老町飯ノ木への「田中道麿翁顕彰碑」建立です。

建設資金は、当時のお金で50万円という巨額に達していて、町ぐるみで取り組んだ事業だったようです。

上下の写真は、このときの顕彰碑の除幕式の様子を撮影したもの。

これ以外にも何枚か残されていました。

撮影日は、昭和32年10月4日、田中道麿翁の祥月命日です。

さすがに、54年前ともなると、ずいぶん現在と様子が違いますよね。

ただ、道麿翁の慰霊法要は、これ以降毎年欠かさず行われていて、今年は55回目を10月4日(火)に行う予定です。

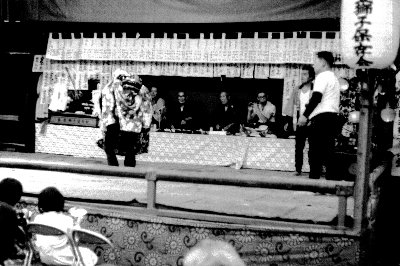

栗笠の獅子舞の舞台。

2011.08.19

栗笠の獅子舞は、養老町で唯一、岐阜県無形民俗文化財に指定されている伝統芸能です。

この栗笠の獅子舞は、毎年10月の第1日曜日に開催されている栗笠福地神社例祭で見ることができるのですが・・

今と違って昔は、境内に舞台をつくり、そこで奉納していたそうです。

2枚の写真は、そのころの様子を撮影したもので、境内に立派な舞台がつくられているのがわかります。

現在は、境内にござをひいて奉納されている栗笠の獅子舞ですが、昔はこんなふうに奉納されていたんですね・・

舞台の上でいきいきと舞う獅子をみて、改めて伝統芸能の継承が重要であることを認識できました。

お盆のお墓参り。

2011.08.18

お墓が近いにもかかわらず、1週間に1度のお参りがなかなかできないわが家ですが、それでも毎年お盆の8月14日から16日の3日間は、家族そろってお参りをしています。

このあたりのお盆は、少し薄暗くなると、お墓に飾った提灯にろうそくをともしに行く習慣があり、普段夜のお墓に近づかない私でも、この時だけは不思議と平気です。

夜の提灯が、幻想的なためだと思っています。

このお盆の提灯、私にとってはごく当たり前のものなんですが・・

他県から嫁いできた友達は、ここではじめて見たといっていました。

お盆に提灯を飾らないところもあるんですね。この時期に養老を離れることがなかったので知りませんでした。

平成23年度立川勇次郎氏顕彰祭

2011.08.17

8月16日(火)、養老駅北にある顕彰碑前で、養老鉄道の創設者である立川勇次郎氏の顕彰祭を行いました。

今年はちょうど、養老鉄道株式会社設立から100年目にあたり、立川氏のご遺族や沿線市町関係者など、多くの方々にもご参列いただきました。

ありがとうございます。

僕も小さいときから、電車といえば養老鉄道でした。

100年続く鉄道が、どれほど地域に密接しているかを改めて感じることができました。

広幡地区盆踊り

2011.08.16

8月14日(日)、広幡地区で盆踊り大会が行われました。

会場は広幡公民館です。

7時になると、公民館前に組まれた櫓の周りで、「郡上音頭」や「かわさき」、「春駒」、「養老音頭」、「ひょうたんブギ」、「広幡音頭」、「アラレちゃん音頭」、「炭坑節」が踊られ、さらに8時半からは抽選会も行われました。

また、広幡地区ではありませんが、他の地区では、抽選会以外にカラオケ大会や花火をするところもあるそうです。

この広幡地区盆踊り大会、広幡公民館がまだ広幡小学校だった昭和40年代頃は、14日から3日間連続で行われていました。

母が踊り好きだったため、私も毎晩通って、踊っていたのを覚えています。

平成23年度薩摩義士夏季慰霊法要。

2011.08.15

平成23年8月13日(土)の午前9時から、養老町薩摩義士顕彰会主催による薩摩義士夏季慰霊法要が執行されました。

場所は、根古地薩摩工事義歿者墓の慰霊堂前です。

炎天下の中、例年よりも多くのご参列をいただきましたが、皆様のご協力でなんとか無事に終了することができました。

ありがとうございます。

養老町では、こうして春と夏の年2回、義士の霊を慰めていて、夏は暑さ対策のため、日陰や飲み物を用意し、春より1時間早くスタートするのですが・・

それでも、暑さが勝る一日でしたね。

明日は、立川勇次郎氏の顕彰祭。

こちらも、十分な暑さ対策が必要になりそうです・・

養老ナビ情報の追加9。

2011.08.12

現在、養老町教育委員会と田中道麿翁顕彰会は、養老町出身の国学者である田中道麿の業績や人柄をもっとよく知っていただくために、その生涯についてまとめた冊子を作成しています。

著者は、田中道麿翁顕彰会の副会長を務める山口一易さんです。

山口先生は、これまでにも「原文筆写草稿田中道全集」や「道麿さんの歌田中道全集解釈編一」といった、田中道麿翁に関する著作をまとめてこられましたが・・

今回の冊子はその集大成になりそうです。

完成は、田中道麿翁の慰霊法要が行われる10月の予定で、PDF形式やEPUB形式のデータもあわせて公開します。

子ども達にも読んでもらえるよう、平易な内容を心掛けているので、もうしばらくお待ちください。

また、養老町の田中道麿翁ゆかりの地である、「田中道麿翁生誕地」と「田中道麿翁顕彰碑」の情報を、タギゾウくんの養老ナビに登録しました。分類は文化遺産です。

このうち、田中道麿翁生誕地は、案内がなければ、養老町の人でも迷うくらい分かりにくい位置にあり、見つけるとちょっとした達成感が得られます。

ぜひ、養老ナビを使って、挑戦してみてください。

絵画土器のかけら。

2011.08.11

遺跡の発掘調査をしていると、ときどき絵が描かれた遺物に出会うことがあります。

上の写真はそんな一つで、日吉遺跡でみつかった土器のかけらです。

よく見ると、土器の表面に線刻が残されていますよね。

土器にヘラのようなもので、何かを描いたということだと思います。

ただ、これだけでは何を描いたのかよく分からなかったので、同じような土器のかけらを集めて、くっつかないかを試してみたのですが・・

あんまりうまくいきませんでした。

当時の人が残した絵画は、その時代を解き明かす重要な手掛かりになるのでがっかりです・・