News 最新ニュース

六社神社ムクノキの診断。

2011.10.07

先日、六社神社のムクノキを、樹木医さんに診ていただくことができました。

9月の台風12号の影響をうけて、枝が損壊したムクノキですが、まだこの他にも、個人住宅や道路、神社拝殿の上に、枯枝が伸びているためです。

安全面だけを考えるなら、枯枝を一気に除去してしまいたくなるところですが・・

急激な切り詰めは、木にとって大きな負担が掛かるため、時間をかけて少しずつ枯枝を除去することが確認されました。

六社神社のムクノキは、養老町で唯一、県天然記念物の指定を受けた巨木。

できるだけ元気な姿で、次の世代へバトンタッチし、私たちが受けた恩恵を、次の世代も同じように受けることができるようにするのが私たちの使命ですよね。

ただ、最近のムクノキは、ずいぶん葉っぱが少なくなってきたという指摘もありました・・

一昔前は、集めた枯れ葉で、相撲ができたそうです。

なんとか、樹勢も安全も確保し、六社神社で相撲をとる子どもの姿を見てみたいです。

文化財アーカイブ事業への問い合わせ。

2011.10.06

昨日と今日、養老町教育委員会が進めている文化財のデジタルアーカイブと、それらの情報をスマートフォンで活用する事業について、県内や県外から、いくつか問い合わせをいただきました。

特に、「タギゾウくんの養老ナビ」については、管理画面も含めてご説明させていただきましたが・・

養老町でも、現在進行形の事業であるため、試行錯誤の経過が話の中心になってしまいました。

少しでも、参考になれば幸いです。

誰でも、いつでも、どこでも、インターネットにつながりさえすれば、いろいろな情報を取得できる世界。

様々な分野で、効果的な活用が模索されているみたいです。

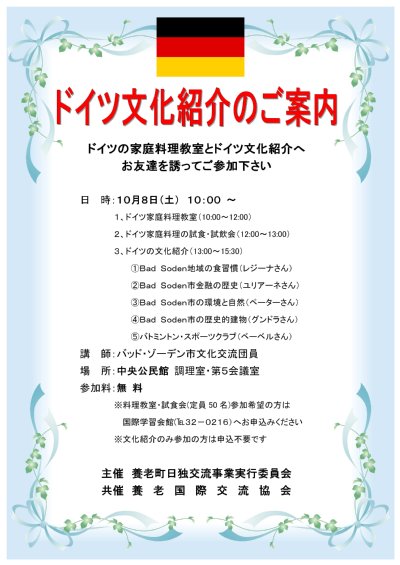

バッドゾーデンとの文化交流

2011.10.05

養老町では、毎年、それぞれの文化紹介を通して、友好都市であるドイツのバッドゾーデン アム タウヌス市(Bad Soden am Taunes)との交流を深めています。

今年は、昨日から6名の文化交流団員が養老町を訪れており、11日まで滞在していただく予定です。

期間中には、「ドイツの家庭料理教室」も開催されますので、興味のある方は、ぜひご参加ください。

参加は無料ですが、申し込みは必要です。

詳細については下記をご覧ください。

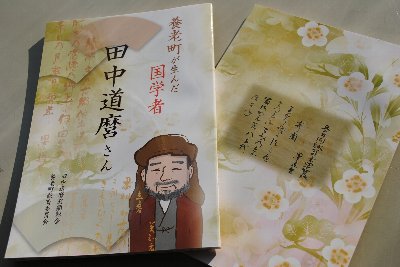

H23田中道麿翁慰霊法要が執行されました。

2011.10.04

今朝9時より、養老町飯ノ木の顕彰碑前で、田中道麿翁の慰霊法要が行われました。

ここ2年ずっと雨でしたが、今回は天気に恵まれましたね。

上の写真は、毎年恒例となった広幡小学校6年生による歌の発表の様子。

今年も力作揃いでした。

色紙に自作の歌を書いて、発表してくれたのも、とても良かったです。

また、来賓の方々には、「養老町が生んだ国学者 田中道麿さん」をお渡しすることもできました。

ぜひ、ご一読いただき、道麿さんの生涯に触れてみてください。

なお、この本については、希望者への販売も予定しています。

詳細については、間もなくご報告できると思いますので、もう少しお待ちください。

熊野神社例祭と福地神社例祭

2011.10.03

昨日、お昼から、室原の熊野神社例祭と栗笠の福地神社例祭を見に行きました。

午後に二つのお祭りをハシゴするのは大変でしたが・・

曳き揃えの後、急いで福地神社に向かうと、なんとか「お山の道中」に間に合いました。

僕は、室原祭の方は初めてでしたが、どちらも迫力満点で、2カ所回った苦労が報われる週末でした。

H23室原祭。

2011.09.30

10月2日(日)、養老町室原の熊野神社で例祭「室原祭」が行われます。

室原祭には「万歳閣(ばんざいかく)」「鳳凰山(ほうおうさん)」「臥龍閣(がりゅうかく)」の3つの曳車山があり、これらが鳥居の前に曳き揃えられるのが、祭りの見所です。

今年は、午後2時頃になるみたいです。

さらに、その後には、室原文楽保存会による素浄瑠璃の奉納も予定されています。

去年は雨で祭りが中止なってしまった室原祭りですが、今年は曇りときどき晴れの予報。

とても楽しみです。

H23栗笠福地神社の例祭。

2011.09.29

10月2日(日)、養老町栗笠の福地神社で、例祭が開催されます。

みどころは、県の無形民俗文化財に指定されている「栗笠の獅子舞」。

午後2時頃から行われる予定だそうです。

戦時中しばらく中断していた「栗笠の獅子舞」。

しかし、先祖から伝承されてきた誇り高い獅子舞を復興せねばならないと考えた栗笠獅子連中によって、敗戦間もない昭和22年10月5日、「栗笠の獅子舞」は再開されることになりました。

現在も、様々な課題を抱えながら、その維持保存に、保存会の方々による尽力が続いています。

今年は天気も良さそうです。

ぜひ、栗笠獅子連中の勇姿を見に来てください。

養老町教育委員会1982『養老町栗笠の獅子舞』より (S22.10.5)

赤茶色の稲穂。

2011.09.28

秋の彼岸も過ぎ、養老町でも、コシヒカリの収穫が終わりました。

来月からは、ハツシモですね。

養老町では、この2種類がほとんどですが、近頃は珍しい品種を作っているのも見かけます。

その中でも、とくに目に付くのが、赤茶色の稲穂。

写真のものは、養老町宇田で見かけました。

赤米の一種で、紅吉兆(べにきっちょう)という品種だそうです。

ハツシモと同じく10月初旬に収穫されるみたいですね。

最近、わが家でも、ときどきお米に混ぜて食べています。

「養老町が生んだ国学者 田中道麿さん」校了。

2011.09.27

現在、養老町教育委員会では、田中道麿の生涯をまとめた冊子を作成中で、ようやく昨日校正を終了することができました。

来月4日の慰霊法要に間に合いそうで、一安心しています。

この田中道麿は、養老町が誇る国学者で、万葉集の研究に大きな功績を残した人物。

とても立派な方なのですが、地元では、よく「さん付け」で呼ばれています。

その生涯や歌に触れると、なぜか親しみを感じてしまうのが、田中道麿という人物の魅力ですよね。

私も、今では、「道麿さん」と呼んでいます。

そのためというわけでもないですが、冊子の名称は「養老町が生んだ国学者 田中道麿さん」に決まりました。

10月4日以降、関係機関に配布を開始し、希望者には販売も行う予定です。

また、少し遅くなるかもしれませんが、電子書庫でも公開します。

みなさんも、ぜひ一度、目を通してみてください。

きっと、道麿さんのことが好きになると思います。

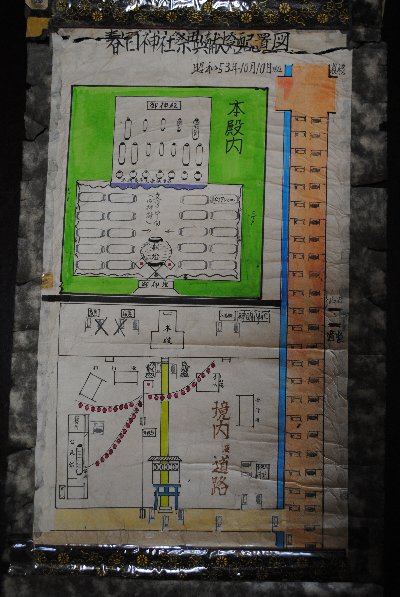

直江の八幡神社。

2011.09.26

養老町直江にある春日神社殿の両脇には、小さな社が4つ並んでいます。

このうち向かって左(南)側の2社は、御鍬神社と秋葉神社の表示があるのですが、向かって右(北)側の2社は、表示がありません。

そのため、昭和26年2月、春日神社の遷座にあわせて合祀された八幡神社が、どちらの社なのか、つい最近まで知らなかったのですが・・

先日、春日神社祭典献灯配置図を見せていただく機会があり、写真左側が八幡神社だと知りました。

ちなみに、右側は神明神社だそうです。

地元以外では、なかなか知ってる人は少ないですよね・・

現在進めている「タギゾウくんの養老ノート」では、こういう情報も積極的に扱っていきたいと考えています。

ぜひ楽しみにお待ちください。

明日は、田代神社の例祭です。

2011.09.22

明日、養老町高田の田代神社で、例祭が行われます。

養老町で、最初に行われる秋祭りで、養老町の無形民俗文化財に指定されている「どじょう踊り」なども奉納されます。

屋台もありますし、まだ行ったことがない方は、ぜひ訪れてみてください。

場所がわからない人のために、「タギゾウくんの養老ナビ」にも情報登録してあります。

イベントで検索してください。

ただ、一つ注意していただきたいのが開催時間。

ポスターには、7時からとなっていますが・・

少し早めに、行くことをおすすめします。

今朝、朝虹がでていました。

毎年、これをみかけるようになると、そろそろ秋祭りだなぁと思います。

小さな文楽人形。

2011.09.21

室原文楽の人形は、3人で操作する一般的な文楽人形と比べて小さく、1人が片手で操作するのが特徴です。

大きさは30cmから50cmくらいで、人差し指と中指で頭、親指と小指で腕を動かします。

簡単そうに見えたので、一度挑戦してみたのですが、意外に難しかったです。

保存会の方にも「まだまだ練習がいるね。」といわれました…

11月3日に開催する文楽・能大会では、この室原文楽の「人形操作の体験コーナー」を設置します。

ぜひ、この機会に人形を触わってみてください。

「家族の絆 愛の詩」の募集終了

2011.09.20

6月15日から始まった「家族の絆 愛の詩」の募集が、9月15日をもって終了いたしました。

一般の部と小中学生の部を含め、応募された作品は、2,000篇を超えました。

ありがとうございます。

審査は10月中旬に行い、11月初めには結果を町ホームページ等で公開する予定です。

もうしばらく、お待ちください。

今年も、締切が近づいてからの応募が多くありました。

そのため、毎年あっという間に「秋の彼岸」を迎えます。

今日からですよね・・

わが家の近所にも、いつの間にか、彼岸花が咲いていました。

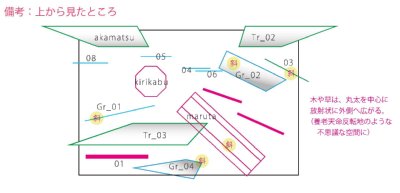

「ぞうびさん」コンテンツのモデリング。

2011.09.16

養老町教育委員会では、引き続き、「ぞうびさん-3Dアニメーション-」に新しいペーパービジョンを追加する準備を進めています。

現在は、絵コンテが終了して、ペーパービジョンのモデルを作成しているところ。

モデリングして初めて分かる問題点が、けっこう多いです・・

上の画像は、生き物の撮影に奮闘するサブローくん(象鼻山36号墳イメージキャラクター)のお話の一場面。

下のような配置になっています。

公開するまでには、まだ時間がかかりそうですが、みなさんにお届けする日が楽しみです。

東部中学校体育大会。

2011.09.15

今日は、養老町立東部中学校の体育大会でした。

毎年、趣向を凝らした種目が多い東部中ですが、一番の見所は、赤、白、青、黄の4団による応援合戦です。

生徒たちは、夏休み中から練習を重ねていて、今年も息のあった応援を披露していました。審査の対象にもなるのですが、毎年接戦みたいですね。

実際、甲乙つけ難い内容だったと思います。

母校の体育大会を訪れたのは十数年ぶりでしたが、自分が応援団だった時のことを思い出しました。

僕のときは、黄色はありませんでしたけど…。

象鼻山ウォークの下調べ。

2011.09.14

養老町教育委員会では、NPO法人ニワ里ねっとさんにお願いして、11月の15日と20日に、考古学講座と象鼻山ウォークを開催します。

そのため、今日の午前中、「象鼻山ウォーク」の下調べをしてきました。

コースは、中世寺院跡である九十九坊跡から山へ登り、山頂から象鼻山古墳群へ移動して下山するルートです。

どちらも、岐阜県屈指の遺跡で、見所はたくさん。

また、一度にみることで、新たな発見もあると思います。

最初に30分ほど山を登りますが、これもちょうど良い疲労感でした。

おすすめの企画です。

詳細は、下記の通りで、10月3日(月)から申し込みを受付します。

養老町では、初めての試みになりますので、ぜひ、ご参加ください。

<考古学講座>

内容:1,800年前、象鼻山で何が起こったか。

講師:赤塚次郎(NPO法人ニワ里ねっと理事長)

中島和哉(養老町教育委員会学芸員)

日程:平成23年11月15日(火)10時~12時

場所:山口会館(養老町高田)34-3311

定員:50名(事前申込必要、先着順)

※電話で養老町教育委員会生涯学習課32-1100にお申し込みください。

※参加無料

<象鼻山ウォーク>

内容:象鼻山古墳群、九十九坊跡、日吉遺跡の散策と現地説明。

講師:赤塚次郎(NPO法人ニワ里ねっと理事長)

中島和哉(養老町教育委員会学芸員)

日程:平成23年11月20日(日)8時半~12時

集合場所:養老町役場(養老町高田)32-1100

定員:24名(事前申込必要、先着順)

※電話で養老町教育委員会生涯学習課32-1100にお申し込みください。

※参加無料。

※雨天延期、別途連絡あり。

※象鼻山山頂で、休憩を取りますので、よろしければ軽食をお持ちください。

直江の滝。

2011.09.13

今日の午前中、小谷山にある「直江の滝」の現地確認にいってきました。

小谷山というのは、養老の滝より少し南にある養老町直江が所有している山のことです。

直江区の方にもご協力いただいて、近くまでは車で行って、山道も最短距離を登ることができたのですが・・

それでも30分ほどかかりました。

目的地近くに、道らしい道がないことで、少し時間がかかりましたね。

一人では、ちょっと危ないかもしれません・・

しかし、「直江の滝」は、そんな苦労を吹き飛ばすくらいキレイで、2段に分かれて落ちる姿には、「養老の滝」や「秣の滝」とはまた違う魅力を感じることができました。

直江区の方によると、今回はやや水量が多く、タイミングも良かったそうです。

僕たち以外に誰もいない「直江の滝」で過ごす時間は、とても贅沢でしたね。

水もキレイで、石の下には、卵を抱えた沢ガニが隠れていました。

中秋の名月

2011.09.12

今朝ようやく、探していたススキを見つけました。

場所は、金草川の堤防です。

今日が、旧暦の8月15日なので、ぎりぎり「中秋の名月」に間に合わせることができました。

ぎりぎり間に合うといえば・・

養老町教育委員会で募集している「家族の絆 愛の詩」も、締め切りは9月15日(木)で、まだ間に合います

応募していない方は、ぜひ、ご検討ください。

応募は、こちらからどうぞ。

「タギゾウくんの養老ナビ」ページのリニューアル。

2011.09.09

昨日、「タギゾウくんの養老ナビ」の紹介ページをリニューアルしました。

ベースは、この6月に作成したチラシです。

まだまだ工夫は必要ですが、以前よりは、理解しやすい内容になったと思います。

前回ギブアップした方も、ぜひもう一度ご覧になってみてください。

象鼻山弁天社の古写真。

2011.09.08

先日見つけた古写真の中に、象鼻山3号墳円丘にある弁天社と、象鼻山4号墳墳頂にあった招魂社を撮影したものが混ざっていました。

撮影した時期は不明ですが、他の写真との比較から、昭和40年代のような気がします。

上の写真が「弁天社」で、下の写真が「招魂社」です。

この写真で、私がはじめて目にしたのが、弁天社の奥の眺望です。

高木に囲まれた現在の様子とはずいぶん違いますよね。

西側は、こんなふうに見えてたんですね・・

象鼻山で最も眺望がよい場所は、弁天社のある象鼻山3号墳だということは、地元の方からもお聞きしていましたし、GIS(地理情報システム)の分析からも証明できてはいたのですが、やっと具体的なイメージが描けるようになりました。

今度は、写真ではなく、自分の目で、その景色を見てみたいです。