News 最新ニュース

むかごごはん。

2011.11.08

この日曜日に、まだ一度も食べたことのないむかごご飯を作るため、養老山でむかごを採集してきました。

昨年の文化財調査で、むかごの場所を把握できていたので、採るのはうまくいったのですが・・

作り方を周りの人に尋ねてみると、いずれも食べたことがないので知らないという返事が返ってきました。

どうやら、養老町には、むかごご飯の味を知らない人が、けっこういるようです・・

そのため、とりあえず、塩とお酒とだし汁で炊いてみたのですが、わが家では誰も手をつけてくれませんでした。

私の作り方が悪いのか、養老の人がむかごを好まないのか、もう少し調べてみたくなりました。

火打石ワークショップを開催します。

2011.11.07

養老町教育委員会では、NPO法人ニワ里ねっとさんにお願いして、

平成23年12月11日(日)の9時30分から、養老町歴史ワークショップ「養老石で火をおこそう」を開催します。

会場は、養老町石畑のふれあいセンター養老で、11時半には終了する予定です。

参加は無料。定員は、20組50名までです。

事前に、電話で養老町教育委員会生涯学習課0584-32-1100まで申し込みください。

駐車場もあります。

江戸時代、火打石の2大ブランドの1つだった養老産のチャート。

今でも、養老山に入ると、あちこちで見かけますが・・

実際に、火をおこしたことがある人は、意外に少ないのではないでしょうか。

私も今回初めてだったのですが、けっこう簡単でした。

当日は、実際に江戸時代に使用された火打石を見ることができたり、火おこしに必要な火打石と火打金を、そのままご自宅に持ち帰って頂けるなど、特典も盛りだくさんです。

ぜひ、親子でご参加下さい。

岐阜県文楽・能大会ようろう2011を開催しました。

2011.11.04

昨日、無事に「岐阜県文楽・能大会ようろう2011」を終了することができました。

天気もよく、たくさんの方々に、ご来場いただきました。

ありがとうございます。

会場に設置した「室原文楽の展示・体験コーナー」も、好評だったようでホッとしています。

ただ、たくさんの子ども達に触られて、練習用の人形の髪は、ボサボサでしたね・・

しかし、それでも室原文楽保存会の方々は、とてもうれしそうに対応しておられました。

中には、「私も文楽やってみたい」と言ってくれた子どももいたようです。

ちょっと期待しちゃいますね。

明日は、岐阜県文楽・能大会です。

2011.11.02

明日は、いよいよ岐阜県文楽・能大会ようろう2011が開催されます。

そのため、これに伴い「タギゾウくんの養老ナビ」に、この大会の情報を登録しました。

分類はイベントで、11月3日のみの公開です。

会場の養老町民会館が分からない方は、養老ナビのルート案内を利用して、ご来場下さい。

今週の火曜日、岐阜駅前のニュースビジョンを確認してきました。

皆さんの中にも、見ていただけた方はいらっしゃるでしょうか。

大会では、来場者にアンケート調査もお願いする予定です。

どのPRが効果的だったのか、今から結果が楽しみです。

第12回「家族の絆愛の詩」の入賞者発表

2011.11.01

本日、養老町役場のホームページに、第12回「家族の絆 愛の詩」の入賞者を発表しました。

また、これに伴い、平成24年1月29日(日)には養老町民会館で、表彰式と詩の発表会も開催する予定です。

この日には、佳作を含めた入賞作品をまとめた本も刊行致しますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

竜泉寺の入口。

2011.10.31

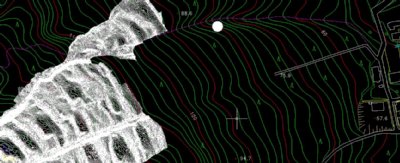

養老町教育委員会が進めている中世山岳寺院「竜泉寺」の測量・分布調査ですが、現在までに約37,000㎡を終了することができました。

遺物も1,500片を越える数が採集できています。

そのため、現状を把握し、残りの作業量を算出することを目的として、終了した範囲を図化したものを、都市計画図上に重ねてみたのですが・・

その結果、寺院跡の中心を走る直線道路が、そのまま現在の道につながる可能性が高いことが、浮かび上がってきました。

入口もたぶん・・

この推定が間違ってなければ、竜泉寺の直線道路は、水平距離で500mを測り、そのほとんどが現存していることになります。

ただ、この図を見たときは、得られた成果よりも、残りの作業量に呆然としてしまいました。

まだ、半分も終わっていなかったようです・・

ムクノキの注意看板。

2011.10.28

先月の六社神社ムクノキの枝の損壊をうけて、養老町教育委員会では、ムクノキの前に、枝の落下等に注意を喚起する看板を設置しました。

先月の六社神社ムクノキの枝の損壊をうけて、養老町教育委員会では、ムクノキの前に、枝の落下等に注意を喚起する看板を設置しました。

ムクノキは、今後、なるべく木にかかる負担を抑えながら、徐々に枯枝等の除去を行っていく予定ですが、事業が完了するまでの期間、十分に注意して下さい。

文楽の解説パネルの準備

2011.10.27

11月3日(木・文化の日)の岐阜県文楽・能大会の開催まで、あと1週間になりました。

大会事務局では、文楽をよく知らない人にも楽しんでもらえるように、人形の操作体験コーナーの横に、さらに文楽の解説パネルを設置する準備を進めています。

これらは、当日、参加してくれる養老町の子ども会員を意識していて「人形浄瑠璃が、なぜ文楽と呼ばれるようになったのか」など簡単な内容を中心としたものです。

会場2階のロビーで実施しますので、ぜひ上演の合間などにのぞいてみて下さい。

養老町の歴史文化資源バナー設置。

2011.10.26

今週から、養老町役場のホームページに、当ホームページのバナーを設置しています。

今週から、養老町役場のホームページに、当ホームページのバナーを設置しています。

これにより、今後は養老町役場のホームページからも、養老町の歴史文化資源を訪れていただけるようになりました。ぜひご活用下さい。

多岐神社の位置。

2011.10.25

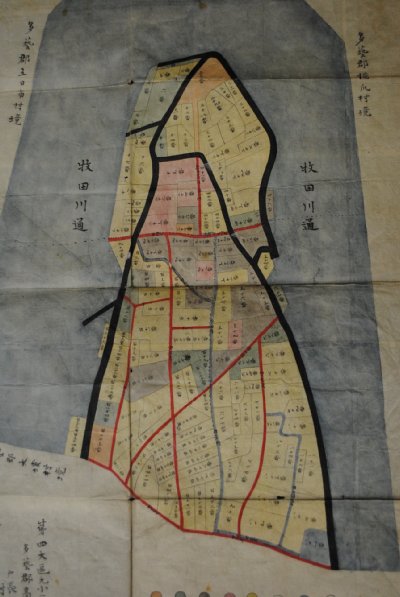

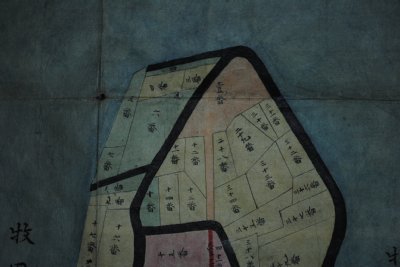

先日、多岐神社に伺ったとき、「多藝郡髙畑村地引絵図」を見せていただくことができました。

明治10年4月に作成されたもので、上側が西になります。

ちなみに、髙畑村は、絵図のように牧田川が南北に分流する地点に位置していた村です。

明治22年に合併して、多芸村になりました。

そして、ぼくが、この絵図をみると、いつも気になるのが、牧田川が南北に分流する位置にあった1番地。

かつてはここに、多岐神社があったそうです。

つまり、少なくとも多岐神社は、最初から今の位置にあったわけではないということですよね。

しかし、今の多岐神社の境内には、如法経塚と呼ばれている町史跡があり、そこには文治5年(1189)の銘をもつ如法経碑が・・

そしてさらに、神社には、如法経そのものも保管されています。

まだまだ分からないことばかりですが、どうやら多岐神社は、ずいぶん複雑な過程を経て、今に至ったようです。

ハツシモの収穫。

2011.10.24

10月も下旬を迎え、養老町でもハツシモの収穫が終わりつつあります。

ただ、少し収穫の早い、「あさひの夢」の収穫量があまりよくなかったそうなので、ハツシモも心配されているみたいですね。

稲の花のつく9月に、台風に見舞われたのが、よくなかったようです・・

わが家も10月初旬に無事ハツシモを収穫し、乾燥と籾すりが終わったとの連絡をいただいたので、作業場へ収穫量を確認しにいったのですが・・

2反で11俵と、例年よりやや少な目でした。

作業場では、米袋を運ぶロボットを、はじめて見ることができました。

来年は、このロボットに今年よりもたくさんお米を運ばせるようにしたいですね。

岐阜県文楽・能大会のPR

2011.10.21

岐阜県・文楽能大会の開催に向けて、大会事務局では、今日までに様々なPR活動を行ってきました。

上の写真は、その一つで、養老鉄道での中吊り広告の様子を撮影したものです。

この他にも、西濃地域の新聞折込みをはじめ、養老町の広報、町内の回覧板、岐阜チャンネルのデータ放送、地元ケーブルテレビ、フリーペーパーなどでも周知してきました。

どれか一つくらいは、皆さんの目に留まったでしょうか・・

さらに、来週からは、JR岐阜駅前のニュースビジョンでも広報する予定です。

興味を持たれた方は、ぜひ11月3日(木・文化の日)に、養老町民会館へ足を運んでみてください。

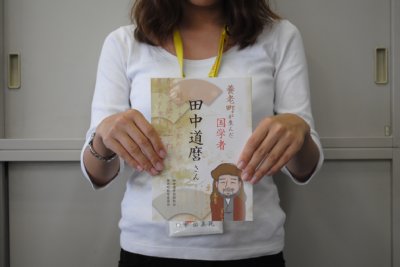

「養老町が生んだ国学者 田中道麿さん」一般販売。

2011.10.20

今日から、冊子「養老町が生んだ国学者 田中道麿さん」の一般販売を、100部限定で開始します。

金額は800円で、郵送料は240円です。

購入を希望される方は、養老町教育委員会生涯学習課(0584-32-1100)へご連絡ください。

受付時間は平日の8:30~17:15です。

田中道麿さんに関する書籍の中で、もっとも平易な内容だと思います。

サイズもA5版と、手に取りやすいものになっていますので、ぜひご購読ください。

ページ数は約80で、内容は下記の通りです。

目次

1.出生 2.在郷時代 3.良師を求めて 4.遍歴時代 5.名古屋に国学の塾を開く 6.本居宣長との対面そして入門 7.主な研究編著 8.学問一途真摯な追求姿勢 9.作品 書と歌 10.死去と奥津城 11.翁住舎趾碑 12.顕彰碑 13.翁と私 いくつかの謎

なお、この冊子は、将来電子書庫でも公開する予定があります。

室原文楽の演目。

2011.10.19

11月3日(木・文化の日)に岐阜県文楽・能大会で、室原文楽保存会が演じるのが「艶容女舞衣(はですがたおんなまいぎぬ) 酒屋の段」です。

この演目は、江戸時代に大坂で実際に起こった心中事件を取り扱った作品で、酒屋の息子である半七とその妻お園、そして、半七の愛人である三勝が中心人物です。

見所は、最後にお園が夫への胸の内を語る場面。たくさんある作品の中でも名場面とされています。

当日はストーリーの字幕投影も致します。

文楽が初めての方でも分かりやすいと思いますので、ぜひお園の胸の内を確かめに来てください。

コスモスの花まつり。

2011.10.18

養老町豊のコスモスが、見ごろを迎えています。

これは、夏に紹介した「ひまわり畑」と同じ事業の取り組みで、遊休農地の荒廃を防ぐために実施されています。

すごくキレイで、来週には、幼稚園や保育園の園児が見学に来る予定もあるそうです。

ただ、車通りの多い道路が近くにありますので、運転手は見とれすぎないように注意してくださいね。

田んぼの土のすき取り。

2011.10.17

様々な開発行為に伴う、遺跡の試掘調査にいくと、田んぼを埋めて宅地造成したにもかかわらず、造成土の下に、田んぼの土が見当たらないことがあります。

宅地造成の盛土を行う前に、耕作土をすき取ったということですよね。

こうしたことは、軟弱な地盤の除去や、広範囲にわたる土地開発の結果を示すことが多いような気がしていましたが・・

調査を手伝っていただいた重機のオペレーターさんによると、一昔前は食べ物を作っていた土を埋め殺すことに抵抗を感じ、畑に土を移したり、粘土の力で屋根瓦を固定する工法に再利用されることもよくあったそうです。

壁土にも使えたみたいですね。

最近では、屋根瓦の固定や壁土に、田んぼの土が利用されることは少ないのでしょうが・・

地下に眠っていた土層に、養老町の人たちの、田んぼに対する特別な思いを感じることができました。

「家族の絆愛の詩」最終審査。

2011.10.14

9月中旬から続いていた「家族の絆愛の詩」の審査も、今日で最終日を迎え、2260篇の応募作品の中から、最優秀賞、優秀賞、家族賞、佳作の45篇が選出されました。

2,260篇の応募数は、過去12年間で最多になります。

たくさんのご応募、本当にありがとうございました。

入賞者の発表は11月1日に、町のホームページ等でお知らせいたします。

ご応募いただいた方は、もうしばらく楽しみにお待ちください。

養老町文化遺産情報活用実行委員会。

2011.10.13

養老町では、歴史文化資源の掘り起こし、歴史文化資源の情報提供と公開、情報発信機能の強化、ホスピタリティの向上の実現に向けて、養老町文化遺産情報活用実行委員会を設置しました。

まずは、「タギゾウくんの養老ナビ」で提供する情報を、質・量ともに充実させるための事業が進められて いく予定です。

また、会議では、取り扱うべき文化遺産情報の内容や、優先すべき事項についても、ご意見を頂くことができました。

この事業で得られた成果は、なるべく迅速に「タギゾウくんの養老ナビ」に反映させていきますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

ケーブルテレビによる、室原文楽の収録。

2011.10.12

昨日、地元のケーブルテレビによる、室原文楽の収録がありました。

11月3日(木)の岐阜県文楽・能大会のPRが目的です。

ありがとうございます。

「Yoroちっく」という行政情報番組で、10月24日から30日までの1週間放送されます。

放送エリアは養老町だけですが、出演者の意気込みも収録されていますので、ぜひご覧ください。

コンテンツの活用依頼。

2011.10.11

今日の午前中、養老町立笠郷小学校で行われた養老町小中学校長会で、このホームページのコンテンツの活用をお願いしてきました。

とくにオススメしたのが、電子書庫と、現在公開の準備をしている聞き取り調査の成果。

あと、今月から制作をはじめる、文化遺産情報を総合学習や自由研究で活用するためのコンテンツです。

現在見ていただけるのは、まだ電子書庫だけですが、残りの二つも、来年度には利用できるようになっていると思います。

小中学生くらいの年齢で、気の遠くなるような長い時間の流れの中にいる自分を感じるのは、難しいかもしれませんが・・

小さいうちから、少しずつでも先人が残した文化遺産に触れていれば、きっとそれまで気づかなかったものに、気づくときがくると思います。

ぜひ、ご活用ください。