News 最新ニュース

旧多芸小学校の跡地

2012.02.09

養老町多芸公民館の西隣には、「旧多藝小学校記念碑」と刻まれた石碑と、二宮金次郎の石造が建っており、ここに昔、小学校があったことを今に伝えています。

この多芸小学校は、地元の人たちが、将来を担う村の子ども達があちこちばらばらに小学校に通う現状を憂いて設立されました。

地元の人はこのことを「村民の交流と絆を固めんとする並々ならぬ熱意と教育に対する村民の自立意識の賜でしかない」と振り返っています。

ただ、この小学校は、大正10年(1921)から昭和44年(1969)の48年間という短い期間で役割を終え、子ども達はまたそれぞれの小学校へ通うようになりました。

昭和33年(1958)に校舎が改築されていることも考えると、なお短く感じられたでしょうね…。

現在、多芸公民館の大会議室の壁には、この小学校が「岐阜懸多藝国民學校」と呼ばれていた頃の校旗が展示されています。

三種の神器をモチーフにしたと伝えられる珍しいものなので、ぜひ一度見に行ってみて下さい。

鬼河間(おにがま)。

2012.02.08

養老町では、地下水が 自然に湧き出して泉ができた場所を河間(がま)と呼んでいます。

こうした河間は養老町にたくさんありましたが、その中でも養老町役場の北50mにあった河間は、東西南北にそれぞれ9間(約16m)もの大きさがあり、鬼河間と呼ばれていました。

この鬼河間の周辺には、小高い土手が巡らされ、二つあった湧水点は、それぞれ赤鬼(南)青鬼(北)と呼ばれていたそうです。

また、湧き出る水がとてもきれいだったため、飲料水や洗濯、用水など普段の生活に欠かせない場所でもあったみたいですね。

ただ、その一方で馬や女の子が、鬼河間に吸い込まれて命を落としたというちょっと怖い話も残っており、地元の人は子どもに近づかないように言い聞かせていたみたいです。

この鬼河間は、その後土地改良によって、道路の下に埋まってしまいましたが、跡地には、地域に恩恵を与えた鬼河間や、ここで命を落としたものたちを忘れないために、お地蔵さんが建立されました。

失ったものを思い出させてくれるということで、導き地蔵と呼ばれているそうです。

赤と青の前掛けは、赤鬼と青鬼だからですかね。

日吉遺跡の不思議な遺物。

2012.02.07

養老町の日吉遺跡では、何に使ったのか分からない不思議なものがたくさん出土しています。

上の写真は、そんなものの一つで、紋様と赤彩を施した3cmくらいの土製品。

すぐに色褪せてしまいましたが、出土したときは、赤く光っていました。

気になるのは、その紋様と赤彩の構成。

下の画像のようなパレス壺のものとよく似ていますよね。口縁部もとれてしまっているだけで、あったかもしれません。

そのため、このことがこの遺物の性格を解明する手掛かりにならないかとも思いましたが・・

いまいちよくわかりません。

工事に伴う立会調査で出土したこともあり、出土地点の情報も乏しいです。

とりあえず、ひきつづき情報を収集したいと思います。

酔竹さんの朱竹。

2012.02.06

先週の週末、養老町船附の紫雲山法覚寺(ほうがくじ)で、安田酔竹(やすだすいちく)が描いた朱竹(しゅちく)の絵を見せて頂くことができました。

安田酔竹は、明治23年(1890)に法覚寺の長男として生まれた人物で、笠郷地区の郷土資料でよく紹介されている郷土の画家です。

竹を題材とした作品が多かったみたいですね。

実は、私の家にも一つ知人に描いていただいた朱竹の絵があります。

ただ、酔竹さんのことを知るまでは、これが縁起のよいものとは知りませんでした・・

その方にお会いしたら、改めてお礼したいと思います。

節分の豆まき会

2012.02.03

今日、養老町内の各幼稚園で豆まき会が行われました。

ぼくが今回お邪魔した、池辺幼稚園では、園児達が自分の中に住む、悪い鬼を発表し、その後、友達同士でお互いの鬼を追い払いました。

そして最後は、大豆を食べて、一年の健康を祈りました。

ちなみに、園児たちに取り憑いた鬼の多くは、怒りん坊鬼でした。

うまく退治できていれば、来週からの池辺幼稚園には、さらに笑顔が増えそうですね

オオカマキリの卵。

2012.02.02

養老町でも、夕べから雪が降り続き、今朝は町中雪景色でした。

そのため、朝早く、わが家の庭で冬を越している、オオカマキリの卵の雪を払ってあげたのですが・・

カマキリの卵の気泡には、断熱効果があり、急激な外気温の変化にも対応できるようになっているそうです。

余計なお世話だったみたいですね。

ちなみに、これくらいの大きさから孵化するカマキリの数は、200~300だそうです。

私はまだ、カマキリが孵化する瞬間を見たことがないので、暖かくなるのが楽しみです。

なたぼくさんの3Dモデル。

2012.02.01

養老町教育委員会が進めている、円空仏(なたぼくさん)と曳やま木彫の3Dモデル制作ですが、これまでに円空仏の作業が終了しました。

現在は、曳やま木彫の作業を進めています。

ちなみに、左の画像が、その円空仏の3Dモデル。

この方向ですと、これまでに公開されたデータと、あまり違わないように感じるかもしれませんが・・

180度回転させると、丸太を半裁して平らになっている裏面を見ることができます。

この裏面を見たことがある人は、きっと少ないですよね。

公開は、曳やま木彫と同時に行う予定なので、もう少し先のことになりますが、そのときは、ぜひ「なたぼくさん」の裏側も覗いてみて下さい。

養老ナビ情報の追加11。

2012.01.31

タギゾウくんの養老ナビに、新しく「北尾春圃顕彰碑」と「北尾春圃の墓」の情報を登録しました。

分類は文化遺産で、文字検索や時代検索(近世~近代)でもヒットします。

北尾春圃は、江戸時代に活躍した養老町室原出身の名医で、父である玄圃(げんぽ)もまた医者であったと伝えられている人物です。

「北尾春圃の墓」は、養老町の史跡にも指定されています。

ぜひ、一度現地を訪れてみて下さい。

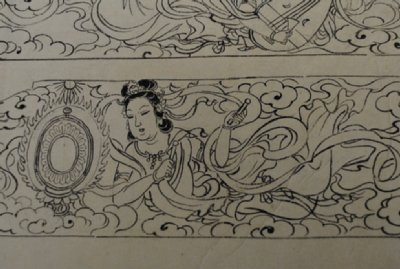

佐竹民弥の彫物下絵。

2012.01.30

今日、養老町の資料の中で、佐竹民弥の彫物下絵を見つけました。

30点程度の資料ですが、その中には、養老町の指定文化財になっているものの下絵もあり、貴重な発見になりそうです。

ちなみに、上の下絵に対応する、実際の彫物はこんなかんじ。

ほぼイメージ通りといったところでしょうか・・

ただ、彫物の方は、なぜか左手の小指を立てていますね。

第12回「家族の絆 愛の詩」発表会を開催します。

2012.01.27

今週の日曜日の午後1時30分から、「親孝行と生涯学習を進めるまち養老」町民会議推進大会及び、第12回「家族の絆 愛の詩」発表会を開催します。

会場は養老町民会館です。

当日は、受賞者自身による優秀作品の朗読が行われ、さらにシリーズ12作目となる「家族の絆 愛の詩3」も販売いたします。

どなたでも参加できますので、ぜひお出かけください。

文化財の防火査察。

2012.01.26

今日は、第58回文化財防火デーです。

養老町では、これまで文化財防火デーに伴う取り組みは、防災訓練が中心でしたが、今回は文化財の防火査察が行われています。

上の写真は、その様子を撮影したもの。

文化財の管理状況や火気の取り扱い状況、電気配線の点検などについて、養老町消防本部による適切な指導がなされました。

査察は、明日も引き続き実施されます。

文化財所有者や管理者の方々は、ぜひこの機会に文化財周りの再点検をお願い致します。

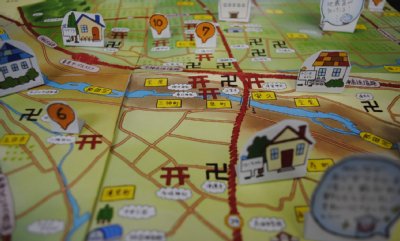

イラストマップ。

2012.01.25

少し前にもご紹介しましたが、養老町教育委員会では、現在「タギゾウくんの自由研究」というコンテンツを制作しています。

上の写真は、その中の補助コンテンツの一つであるイラストマップと素材集を使用し、テストで作成したもの。

文化遺産を調べるときに、地図は欠かせないツールですよね。

このイラストマップは、町内全域を作成し、自由にダウンロードできるようにする予定です。

ぜひ、楽しみにお待ち下さい。

4つ目の芭蕉句碑。

2012.01.24

先々週に紹介した養老町の芭蕉句碑ですが、その後、養老町船附の生蓮寺境内にもあることが分かりました。

明治36年(1903)3月の建立で、句は「けふばかり人も年よれ初時雨」です。

さらに、未確認ですが、養老SAにもあるという噂が・・

とりあえず、新たにこの石碑を「タギゾウくんの養老ナビ」に登録しました。

ぜひ現地を訪ねてみて下さい。

粥占い(H24押越八幡神社)

2012.01.23

1月15日(日)に、押越八幡神社の境内で、粥占いが行われました。

当日は、朝3時頃から氏子さんたちが集まりはじめ、大きなお釜で小豆粥が炊かれました。

中には、占い用の竹筒が16本入れられています。

占いの結果は、この竹筒に入る粥の量で決められ、当日の昼頃にはみんなに知らされます。

上の写真は、そんな地元にあるお宅の台所の様子。

2年分の占いの結果が貼られ、これを見比べることによって、綿がよくなってるから去年より日照るとか、各季節の養蚕の結果からそれぞれの季節の野菜の出来を予想するそうです。

ちなみに、お米関係では、コシヒカリよりハツシモの方が、良い結果が得られていました。

秋の収穫が、今から楽しみですね。

朱付着土器。

2012.01.20

先々週紹介した「転用された土器」ですが、そうではなく、本来の形のまま使用された可能性があることが分かりました。

水銀朱の水溶液化に使用された可能性です。

ちょっと専門的になりますが・・

土器や木製品などに水銀朱を塗布するには、これを水溶液化する必要があり、常温では溶けにくいので煮沸します。

上の写真の土器は、高杯(たかつき)の脚部になりますが、よくみると外面に煤が付着しており、このことが用途を推定する根拠の一つになっています。

割れ口に付いた朱についても、粘土紐の継ぎ目に朱がしみこむ事例が、他にあるみたいですね。

ただ、こうした朱の精製に使用される器種は、高杯よりも鉢の方が一般的なようです。

とりあえず、次の段階として、この赤色顔料が水銀朱かどうかを確認する必要がありそうです。

ギリギリ跡

2012.01.19

多芸七坊の一つである小倉山光明寺には、元亀年間(1570~1573)に織田信長によって焼かれたという言い伝えとともに、そのとき本尊である薬師如来を避難させるときに起きた不思議な出来事が言い伝えられています。

それは、薬師如来を乗せた荷車が、養老町の小倉と鷲巣の境にある交差点にさしかかった時、左の小倉へ行こうとするとギリギリと鳴って進まず、右の鷲巣に行こうとすると、軽く動いたという言い伝えです。

「これは、仏様が鷲巣に行きたいと仰っているのだ」として、薬師如来は鷲巣に運ばれることになりました。

ただ、現在は鷲巣白山神社に薬師堂が残るのみで、仏像は焼失してしまっています。

この話で気になるのが、光明寺跡に比定されている薬師山遺跡のほとんどが、養老町鷲巣の飛地であること。

実際に、本尊を避難させる事態になったならば、迷わず鷲巣へ運んだのではないかとも思います。ただ、交差点の場所は、薬師山遺跡と養老町鷲巣の位置関係と整合的で、この話には事実も含まれているんじゃないかと思えるところがあります。

現在、この交差点は「ギリギリ跡」や「ギリギリ峠」と呼ばれており、地元で小学生などを対象にした歴史探訪が行われると、地域の旧跡として紹介されています。位置など興味のある方は、ぜひ「タギゾウくんの養老ナビ」で検索してみて下さい。

大跡の六社神社跡。

2012.01.18

養老町大跡(おおあと)の六社神社は、伊勢湾台風後、区画整理により現在の位置に遷宮されました。

そのため、現在の位置から南600mにある跡地には、六社神社跡と刻まれた石碑が建てられています。

ここで一つ気になるのが、この石碑の周囲で採集できる中世の遺物。

少量なのですが、土器皿や山茶碗と呼ばれる無釉の陶器が確認されていて、周囲は遺跡にも登録されています。

さらに、養老町史資料編上に掲載されている足利義満袖判御教書案(1403)には、「多藝庄内大跡」の記述も。

そのため、この位置が、中世の大跡であった可能性が高いような気がしますが・・

今のところ、未確認です。

この石碑は、「タギゾウくんの養老ナビ」にも登録してあります。

気になった方は、ぜひ現地を訪れてみて下さい。

ただ、石碑は畦道沿いに建てられているため、ルート案内は近くの道路で終了してしまいます。

残りの300~400mは自力ということになりますので、ご注意下さい。

日本のあそびを紹介しました。

2012.01.17

養老国際交流協会では、町内在住の外国人を対象に日本語学習教室を開催しているのですが、その一環として、1月15日(日)に、独楽やけん玉、お手玉、だるま落とし、凧揚げなど、日本の遊びを紹介しました。

ただ、中国にも独楽やお手玉など、だいたいの遊びはあるそうで、日本独自のものではなかったみたいです・・

空高く上がる凧をみていて、小さい頃、刈り入れの終わった田んぼで、友達と凧を揚げたことを思い出しました。

土屋輝雄展をみてきました。

2012.01.16

1月13日からはじまった「土屋輝雄展」に行ってきました。

展示室には、病床日記とともに、生き物の素描などが展示されていて、土屋輝雄の作品の魅力だけでなく、その人柄にも触れることができました。

日記には、高田祭りに出かけたことがわかる記述もあって、面白かったです。

また、素描につけられたたくさんの注釈は圧巻で、ものをみることに妥協がない様子から、イメージしていた人物像を修正することもできました。

この展覧会は、2月12日まで。

ぜひ、ご覧下さい。

養老町の芭蕉句碑。

2012.01.13

養老町には、松尾芭蕉の句碑が3つあります。

一つ目は、養老町高田の即心山乾崇寺(旧即心寺)境内の「蓑虫の音を聞に来よ艸の庵」

二つ目は、養老町橋爪の象鼻山ふもとにある「杜鵑声横たふや水の上」

三つ目は、養老町養老公園の千歳楼にある「名にひゞく泉や徳のとこしなへ」

です。

いずれも、「タギゾウくんの養老ナビ」に登録してありますので、ぜひ一度現地を訪れてみて下さい。