News 最新ニュース

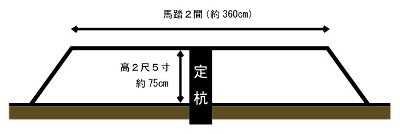

飯積八幡神社で見つかった定杭。

2012.06.06

養老町の指定文化財の中に、土地改良で直江・飯積間の除(よげ)を取り壊した際に発見された4本の定杭(じょうぐい)があります。

ただ、実際に土地改良で発見された定杭の数は、実は5本で、残りの1本は、ずっと行方不明でした。

ちなみに、定杭というのは、輪中間などで取り決めた堤防の高さを、現地で杭を打って示したもののことで、除というのは、輪中内の村々の内水処理のために設けられた堤防のことです。

ところが最近、ある定杭が、残りの1本の候補として急浮上してきました。

それが、上の画像の定杭です。

平成22年度の文化財調査の際に、飯積八幡神社の境内で発見されました。

上部が欠損していて、判読しづらい部分がありますが、どうも下記のような内容が刻まれているようです。

(除)川南田面ヨリ髙二尺五寸萬一

(田)床髙ニ相成時ハ其田面ヨリ量出シ

(馬)踏二間

※括弧内の文字は、確実ではありません。

出土状況も踏まえると、下図のようなイメージですかね。

ただ、指定した4本のうちの2本に刻まれていた内容は、いずれも

除 川南田面ヨリ髙三尺八寸萬一田

床髙ニ相成時ハ其田面ヨリ量出シ馬踏九尺

というもので、残りの1本の定杭とは少し数字が異なっています。

やはり、それぞれがどこで見つかったかを、なるべく正確に把握することが大事ですよね。

とりあえず、飯積で、この定杭についての情報収集をするところからはじめようと思います。

養老公園の方位石。

2012.06.05

養老公園にある養老の滝のすぐそばに、方位石と呼ばれる石があります。

方位石とは、方位を見定める石のことで、一般的には、船乗りが気象予測や安全祈願のために設置するものが、よく知られています。

ただ、どうも、養老の滝の方位石は、それらとは違うようで、大阪探勝わらじ会という会が、登山記念に設置したものみたいですね。

大正2年(1913)のことだったようです。

しかし、どうして方位石なんでしょうね・・

ひきつづき、もう少し、情報収集を続けたいと思います。

田植え団子。

2012.06.04

養老町では、田植えが終わって農作業が一息つくと、田植え団子を作って食べる習慣があります。

この田植え団子は、野上がり団子とも呼ばれ、田植えでお世話になった人に配ったり、お仏壇に供えたりするのですが・・

よく聞いているうちに、どうやら養老町には様々な田植え団子があることが分かってきました。

聞いた範囲の話ですが、西岩道や押越、高田、石畑などでは、小麦粉を熱湯で練って粒あんを包み、サンキライ(サルトリイバラ)の葉で、はさんで蒸すのが主流で、飯田は葉っぱを使わず、その代わりに食紅を付けた餅米を使い、大巻では同じ葉っぱでもミョウガを使うようです。

また、同じ田植えをする家でも、作って配る家ともらうだけの家があったり、田植えの合間におやつとして振る舞われたりするところもあるみたいですね。

色々な人に話を聞くうちに、何が本来なのか、よくわからなくなっちゃいました。

ちなみに、下のレシピが石畑版の田植え団子です。

沸騰したお湯をかけた小麦粉を、手早く混ぜるコツさえつかめば、あとは簡単ですので、ぜひお試しください。

【材料(50個分)】

小麦粉(薄力粉) 1kg

片栗粉 150g

塩 小さじ1.5

熱湯 2600cc

サンキライの葉 100枚(1つにつき、2枚)

粒あん 1kg

【作り方】

① 大きなボールに、小麦粉・片栗粉・塩を入れてよく混ぜる。

② ①に熱湯を2000cc入れ、手早く混ぜる。

③ 生地の硬さを確認しながら、残りの熱湯を少しずつ入れて良くこねる。

④ ③と粒あんを50個に分けて丸めておく。

⑤ 丸めた③を直径10cmくらいに広げて粒あんを包み、サンキライの葉で挟む。

⑥ ⑤を蒸し器に並べ、10分強ほど蒸す。

⑦ 蒸し器から取り出し、冷ましてできあがり。

「タギゾウくんの養老ノート」の公開。

2012.06.01

今日から「タギゾウくんの養老ノート」を公開しています。

このコンテンツは、当ホームページの根幹をなすもので、その主な内容は、平成22年度から進めてきた養老町の文化財調査の成果です。

養老町で見聞きした歴史文化に関わる様々な情報を、 文章・画像・位置をもとに収集・記録しておき、インターネットにつながりさえすれば、誰でも、いつでも、どこでも これらの情報を利用できる環境の実現を目指しました。

ただ、収集した情報の多くは、 見聞きした内容をそのまま掲載したものなので、中には内容が矛盾したものもあります。今後さらに調査を深めていく中で、 新たな事実が明らかになり、その真偽が明確になった場合は、情報の追記や修正を行いますので、ご注意下さい。

まだまだ、課題も多いですが、たくさんの方々のご協力を得て、この日を迎えました。

本当にありがとうございます。

ぜひ、みなさんも養老町の記憶に触れてみて下さい。

直江のお地蔵様。

2012.05.31

養老町直江の旧牧田川堤防には、不思議な言い伝えが残るお地蔵さまがいらっしゃいます。

その話は、以下のようなものです。

むかし、直江に、たいそう忠義者の番頭さんがいました。

ある日、番頭さんが近くの蛇池で草を刈っていると、間違って草と一緒に白蛇の頭を切り落としてしまいました。

あわてた番頭さんは手を合わせ、蛇に何度も謝りました。しかし、急にのどが渇き、水が飲みたくてたまらなくなったので、蛇池のほとりで水を飲んだところ、今度はおなかが痛くてたまらなくなってしまいます。

番頭さんは、意識が薄れていく中で、水を飲もうとした蛇を殺してしまったことに気づき、蛇を殺してしまったことを悔やみましたが、そのまま亡くなってしまいました。

そして、このことを知り、番頭さんを哀れんだ主人は、この場所にお地蔵さまを建てたそうです。

とても興味深い話ですよね。

そのため、もう少し詳しく知りたいと思い、現地でお話しを聞いてみると、このお地蔵さまの場所は江戸時代から変わっておらず、さらにこの地域では「首から上の部分を健康に導くお地蔵さま」と伝えられていることも分かりました。

また、蛇池と呼ばれた池は、このお地蔵さまのすぐ西側にあったそうです。

最後にお地蔵さまを調べてみると、その足下の石に「寛政十一未年 法名釈暁圓 五月十九日」という銘を見つけることもできました。

この方が、昔話の番頭さんなのかもしれませんね。

この情報は、タギゾウくんの養老ナビにも登録しました。

興味のある方は、ぜひ現地を訪ねてみてください。

今年のニワ里ねっと(NPO法人)さんとの企画。

2012.05.30

昨年に引き続き、今年も養老町の歴史文化資源の普及を図るための活動を

特定非営利活動法人 古代邇波の里・文化遺産ネットワーク(NPO法人ニワ里ねっと)

にお願いしました。

具体的な内容については、現在打ち合わせ中ですが、

・養老町歴史講座の実施。

・養老町文化遺産ウォーキングの開催。

・養老町産火打石を用いたワークショップや、象鼻山でのきのこを栽培するワークショップの開催。

などを計画しています。

ちなみに、歴史講座では、象鼻山古墳群の次の時代から、元正・聖武天皇の養老行幸くらいまで。

文化遺産ウォーキングは、勢至南谷を中心として、勢至寺跡や勢至の鉄座、喜勢古墳群、柏尾廃寺跡、戸関遺跡などを巡る企画を計画中です。

詳細が決まりましたら、また当ホームページや、町広報などでお知らせいたしますので、ぜひご参加ください。

田んぼの代掻き(しろかき)。

2012.05.29

5月も終わりが近づき、養老町でも田んぼが忙しくなってきています。

わが家でも、晩稲のハツシモを作っているので、この土曜日に代掻きをしました。

代掻きとは、田起こしが済んだ田んぼに水をはって、土をさらに細かく砕き、土の水面を平らにする作業です。

苗を植えやすくしたり、苗の根付きを良くするのが主な目的になります。

家では、土を落ち着かせるためにも、田植えの1週間くらい前にはこの作業を行っていて、今週末の土日が田植えの予定です。

ただ、今のところ天気はあまりよくなさそうですね・・

とはいえ、田植えはいつでも雨天決行です。

わが家の男手には、秋の収穫のため、しっかり頑張ってもらうこととします。

大中寺の慰霊法要。

2012.05.28

先週の金曜日、鹿児島県薩摩義士頌徳慰霊祭への参列と、鹿児島市立甲東中学校との交流会のために、鹿児島へ行っていた中学生4名を含む11名が、無事に役目を果たして帰ってきました。

毎年、平田靱負(ゆきえ)翁の命日である5月25日にあわせての訪問であるため、雨に降られることもしばしばなのですが、今年はそれほど悪くなかったみたいですね。

ただ、桜島は噴火していたそうです。

上の写真は、そんな中で、養老町一行が、鹿児島市西千石町にある大中寺にお参りに訪れている様子を撮影したもの。

この大中寺は、養老町の薩摩工事義歿者墓(浄土三昧)から分骨された義士のご遺骨が安置されていて、養老町が毎年必ず訪れる場所の一つです。

ここを訪れると、改めて250年以上前の宝暦治水工事を、身近なものとして感じることができますよね。

また、養老から遠く離れた鹿児島で、自分たちが暮らす町の名前をみることで、ちょっと不思議な感覚に囚われる場所でもあります。

みなさんも、薩摩義士の故郷を訪ねられるときは、ぜひ大中寺にもお参りに行ってみて下さい。

きっと、今よりも薩摩義士のことを、身近に感じていただけると思います。

新道記念碑。

2012.05.25

養老町上之郷と養老町下笠をつなぐ、県道225線沿いに新道記念碑と刻まれた石碑が建っています。

この石碑は、大正4年に養老町上之郷と養老町下笠をつなぐ新道が作られたことによるもので、大正天皇即位を記念して実施された工事でした。

ただ、明治の地図をみると、既にそれらしい道が描かれているので、新設ではなく、改良だったかもしれませんね・・

ちなみに、この頃、養老町はまだなく、この辺りは笠郷村でした。

また、新しくできた道路は、幅2間(約3.6m)、総延長1,000間(約1.8km)の規模で、当時としてはとても立派なものだったみたいです。

この情報は、タギゾウくんの養老ナビにも登録してあります。

興味のある方は、ぜひ現地を訪ねてみて下さい。

白石ミカンの花。

2012.05.24

現在、養老町の白石地区では、白石ミカンが花を咲かせています。

とても甘い香りがするので、ミツバチも忙しいでしょうね。

この白石ミカンは、明治末から大正の初め頃に、養老町の白石地区で、栽培がはじめられました。

いろいろと試行錯誤があり、最終的に、温州ミカンの中でも、宮川早生(みやがわわせ)と呼ばれる品種が、養老山地の排水の良い扇状地に適していることがわかったそうです。

ただ、現在は、晩生(おくて)も一緒に植えられているみたいですね。

今年は、この白石ミカンがどのような過程を経て収穫されるのか、引き続き、もう何度か白石にお邪魔して調べてみようと思っています。

犬山祭の報告書。

2012.05.23

昨日、犬山市教育委員会を通じて、「犬山祭総合調査報告書」と「犬山祭のからくり調査報告書」を寄贈いただきました。

ただ、突然のお話しだったので、少し経緯をお聞きしていると、

先日の高田祭に、犬山祭の調査に関わられた先生がお見えになっていて、からくり人形を操作していた中学生に少し質問をしたところ、まれにみる積極的な説明と、将来の祭りを担う自負を示し、今後の自分たちのために勉強したいということで、報告書をお願いされた。

という出来事があったことを教えていただきました。

たのもしいかぎりですね。

頂いた報告書は、いずれも養老町図書館で管理しています。

内容は少し専門的ですが、高田祭を考える上で参考になる部分が多いので、ぜひご活用ください。

竜泉寺の生き物。

2012.05.22

5月も下旬を迎え、養老山地の生き物の動きが、活発になってきました。

上の画像は、地面から、顔をのぞかせるアナグマです。

ただ、竜泉寺古墳の調査中、急に出てきたので、撮影は上手くいきませんでした・・

悔しいですが、次のチャンスを待ちたいと思います。

さらに、調査の帰り道には、アスファルトの上で、じっとしているカラスヘビ(ヤマカガシ)の幼体にも出会いました。

ヘビは、この時期、特によく見かけますね。

ただ、地元の人の話では、最近養老山地のマムシの数が減ってきているそうです。

マムシを食べるイノシシの数が増えたことが、原因ではないかということでした。

ただ、どんなふうに食べるのかは、ご存知ありませんでした。

ちょっと好奇心をそそられます。

噛まれたりしないんでしょうか・・

高田祭が終了しました。

2012.05.21

昨日、無事に、高田祭りが終了しました。

今年は二日間とも天気に恵まれたので、たくさんの人がお祭りを楽しんでいましたね。

また、試楽の日には、猩々山の木彫下絵のいくつかが、半田市で保管されているかもしれないという情報を得ることができ、さらに、その下絵の写しを見ることもできました。

下の画像が、その内一点の下絵(写し)と実物の比較になります。

見た感じは、よく似ていますよね。

ただ、同じモチーフの作品は複数あり、見た目だけで判断するのは難しいそうです。

寸法などの情報を併せて検討するのがポイントみたいですね。

どういう結果になるか、今からとても楽しみです。

明日、明後日は高田祭りです。

2012.05.18

いよいよ、明日から高田祭りです。

今年は、2日間とも、天気は問題なさそうですね。

祭りにあわせて、養老町教育委員会でも、タギゾウくんの養老ナビに「高田祭」の情報を登録しました。

スケジュール等も掲載してありますので、ぜひご活用ください。

また、タギゾウくんの収蔵庫には、昨年度に記録をとった猩々山(しょうじょうやま)木彫の3Dデータもアップしましたので、こちらもご覧ください。

ただ、本当にオススメしたいのは、本物に触れること。

時間のある方には、ぜひ養老町まで足を運んでいただき、高田祭りを楽しんでいただければと思います。

シラー・ぺルビアナ。

2012.05.16

今週の火曜日、下高田の金草川付近で、小さな青紫色の花をいっぱいつけて、元気に咲いている花を見つけました。

花の名前は、シラー・ペルビアナ。

名前の由来は、17世紀にスペイン南部で発見され、イギリスに持ち帰った船の名前「The Peru」だそうです。

日本へは、明治時代中期に、観賞用として持ち込まれたみたいですね。

ただ、電柱の側でコンクリートを破り、力強く咲いている姿を見ていると、なんだか鉢植えでの観賞は似合わないような気がしました。

竜泉寺古墳。

2012.05.16

養老町教育委員会では、今年度もひきつづき竜泉寺廃寺跡の測量調査を続けています。

上の写真は、その様子を撮影したもので、竜泉寺廃寺跡の中にある竜泉寺古墳の平面図を作成しているところです。

この竜泉寺古墳、一昔前までは横穴式石室が残っていたらしいのですが・・

今は、石材採取で石室が破壊されていて、古墳が造られた時期や形など、ほとんど何も分かっていないのが現状です。

そのため、記録作成と併行して、遺物の採集などにも取り組んでいるのですが、いまのところ、あまり有効な情報は得られていません。

まだ、始めたばかりなので、引き続き丁寧に調べていこうと思います。

調査の帰り道、養老町でよくカラスヘビと呼ばれる、黒いヤマカガシに出会うことができましたが、すぐに逃げられてしまい、良い写真は撮れませんでした。

毒蛇ということで、ちょっと気後れしたのがよくなかったです・・

おだいほんさん。

2012.05.15

養老町では、自宅で葬式を出すときに、阿弥陀如来の掛け軸を、お寺から借りることがあり、これを「おだいほんさん」と呼んでいます。

漢字では、「大本尊」と書くそうです。

昔は、お仏壇のない家が多く、そうした家が自宅で葬式を出す際に、お寺から大本尊を借りたことが、その由来みたいですね。

ただ、今ではその名残で、お仏壇がある家でも、大本尊を借りていかれるようになりました。

上の写真は、養老町西岩道の長顕寺にある大本尊。

私がはじめて大本尊を見たのは、48年前の祖父の葬儀でした。

ただ、そのとき、わが家にも仏壇はあったので、昭和39年頃には、仏壇がある家でも大本尊をお借りするようになっていたということだと思います。

「タギゾウくんの自由研究」の公開。

2012.05.14

今日から、当ホームページで「タギゾウくんの自由研究」を公開しています。

このコンテンツは、養老町の子ども達の、歴史文化に関わる自由な研究や学習を支援するために作成しました。

とくに、夏休みなどに家庭で行われる自由研究や、学校の総合的な学習の時間での活用を念頭に置いています。

ただ、当コンテンツには、研究シートやイラストマップなど、子どもだけでは利用の難しいものも含まれているので、ぜひ保護者や学校の先生方には、子どもの好奇心や成長に合わせた補助をお願いします。

また、この「タギゾウくんの自由研究」では、今後も新たな事例情報を公開していきたいと考えています。

効果的な取組み事例がありましたら、ぜひ情報を提供してください。

このコンテンツを通して、養老町の歴史や文化について考える機会が、少しでも、親子や子ども達の間で増えていくと、うれしいです。

室原文楽の床本。

2012.05.11

今週の火曜日、西濃地区を対象とする講座の打ち合わせを兼ねて、養老町の室原文楽保存会の練習にお邪魔してきました。

私は、室原文楽をみるのが初めてだったので、江戸時代に造られた人形の頭をはじめ、何もかもが珍しかったです。

ただ、床本と呼ばれる演目の台本は、太く曲がりくねった文字で書かれていて、私には、まったく読めませんでした。

けれども、なぜだか会員の皆さんは、それでないと調子が出ないみたいですね。

しかし、それでも室原文楽保存会には、現代風の仮名遣いで書かれた誰でも読みやすい床本が、別に用意されていました。

室原文楽を後世に伝えるための心遣いですよね。

室原文楽は、平成24年11月3日(土・祝)に、中津川市の常磐座で開催される岐阜県文楽・能大会に出演予定です。

皆さんも、ぜひ本番の室原文楽を見てみてください。

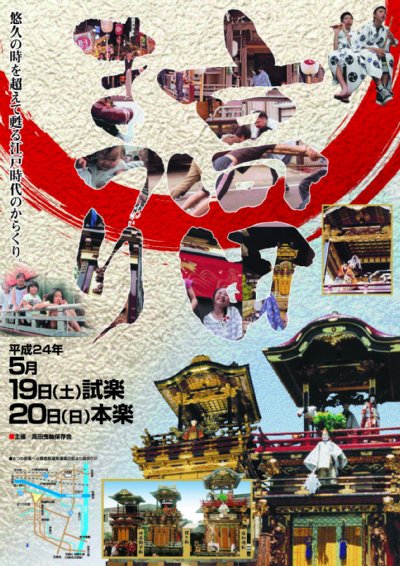

平成24年の高田祭。

2012.05.10

昨日、養老町高田で高田曳車山保存会評議員総会が開催されました。

いよいよ来週は、高田祭ですね。

今年の祭りのスケジュールは、おおよそ以下の通り。

去年は見送られたライトアップも、今年は再開されるそうです。

19日(土)試楽:8時 飾り付け、15時 曳出し、17時 曳寄せ、19時 ライトアップ

20日(日)本楽:10時 愛宕神社奉芸、11時 神幸の儀、13時半 曳出し奉芸、20時 還幸の儀・夜車山曳出し

試楽の終了時刻は21時頃、本楽が21時30分頃になります。

お車の方は養老町役場駐車場が利用できますし、公共交通機関を利用される方は、養老鉄道美濃高田駅から徒歩10分程度です。

まだ、天気がはっきりしませんが、来週の土日は、ぜひ高田祭をみに、養老町へお越しください。

なお、祭りの詳細については、こちらも参考にしてください。