News 最新ニュース

初宮参り(はつみやまいり)

2010.07.07

私の家では、赤ちゃんが無事に1ヶ月を迎えると、その感謝をこめて氏神様にお参りします。

これにより、赤ちゃんは土地の一員として認められると考えているからです。

結婚する前、私はあるお坊さんに、「氏神様に見初められた娘は、生まれ育った土地に住み続けるそうだよ」と言われたことがあります。

私の母は、どの神様よりも、氏神様を大切にしていました。

私はきっと初宮参りで見初められたに違いありません…

親と子のふれあい広場開催

2010.07.06

7月4日(日)、養老町子ども会育成協議会が主催する「養老町親と子のふれあい広場」が、町総合体育館で開催されました。

これは、三世代で昔の遊びを体験し、地域の連帯と郷土愛を育むことを目的に行われており、子ども会と育成会から500人が参加、老人クラブなどから約20人が指導者として協力をしました。

午前中の『創作の広場』では、親子でわら草履や竹とんぼの制作が行われました。

わら草履では、初めての作業に苦戦しながらも、お年寄りの手を借りて、作品を完成させていました。

午後からの『まつりの広場』では、子ども達がオリジナルのみこしを担いで、会場を練る姿に拍手がおこりました。

この行事は今年で29回目。第1回目に小学生だった子は、今では30代。

自分達の子どもを連れて参加しているのでしょうね。

発掘調査の安全祈願。

2010.07.05

養老町教育委員会は、今月末より象鼻山古墳群の範囲確認調査を開始します。

今日は、この調査の無事を祈願して、地元である象鼻山整備促進協議会の主催で安全祈願祭が挙行されました。

梅雨の最中ではありますが、天気に恵まれたため、象鼻山での実施です。

今回の範囲確認調査の対象は、山頂の大きなお墓ではなく、その周囲に広がる平均的な大きさをもつものが中心です。

まずは12号墳(方墳)と14号墳(おそらく円墳)から。

これらのお墓は、これまでほとんど研究されておらず、どんな成果が得られるのか今から楽しみです。

できれば、山頂の墳墓群と1号墳の間の空白期間を埋めるものであってほしいと思いますが・・

さて、どうなるでしょうか・・

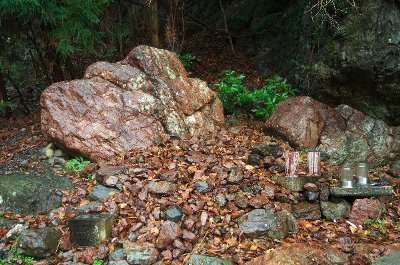

象鼻山に残る爆弾投下跡。

2010.07.02

象鼻山には、いくつか太平洋戦争中の爆弾投下跡が残っています。

爆弾が投下されたのは、昭和20年6月26日の午前10時頃。

田植えの真っ最中だったそうです。

当時を知る人に話を聞くと、今でもその時の恐怖を忘れていないことが伝わって来ます。

ただ、当時の象鼻山には戦争関係の施設はなく、爆撃された理由は明らかになっていません。

そんな中、一つの可能性として伝えられているのが、象鼻山1号墳の墳頂にあった石碑が、空中からは高射砲に見えたため、爆撃したのではないかという話です。

もし、それが事実なら、爆弾が象鼻山1号墳を外れたのは不幸中の幸いでした。

しかし、爆弾の一つは象鼻山3号墳(上円下方壇)の隅に命中しており、爆弾跡の周囲には3号墳の石がたくさん散らばっています。

養老の「滝開き式」

2010.07.01

7月1日(木)午前10時より、養老の滝前広場にて「滝開き式」が行われました。

滝開き式は夏の行楽シーズン前に安全祈願を目的として行われており、今年で84回目となります。

滝開き式の1番の見どころは、山伏姿の修験者が破魔矢を放つ場面。

結界の四方と中央で矢を放ち、厄払いをします。この矢を持って帰ると御利益があるそうです。

その後、護摩壇に火が付けられ、滝に感謝と観光客の招福祈願を行い、最後にアトラクションとして手筒花火が披露されました。

僕は、初めて滝開き式を見ましたが、観光客と取材陣の多さにびっくりしました。

破魔矢を放つ場面では、結界の周りに人だかりが出来て、写真を撮るのに一苦労でした。

皆さんも、これからの行楽シーズンに養老を訪れてはいかがですか?

弥生時代の川に降りる場所。

2010.06.30

沖積平野の遺跡を調査すると、昔の木材が土の中からでてきます。

平成20年度の日吉遺跡の発掘調査でも、木製のはしごが2つ見つかりました。

このはしご、とても面白いことに、川に立てかけられた状態で見つかっており、1つどけると、その下層から2つめのはしごが見つかりました。

どうやら、大雨などではしごが埋まってしまったため、新たに同じ場所にはしごを設置したようです。

今でも川に降りようとすると、はしごが架かっていることがありますが、弥生時代にも同じような景観があったんですね。

炊事や洗濯、水遊び・・ いろいろな場面を想像してしまいます。

昭和6年の高田商店街

2010.06.29

養老町教育委員会では、聞き取り調査と同時に古写真の収集を行っているのですが、

先日、興味深い写真をお借りすることができました。

昭和6年、牧田川改修に着工した時の高田商店街の様子をとらえたものです。

街に国旗や提灯、笹を飾りつけていて、当時の高田の人達にとって、

工事が念願であったことを想像させます。

さらに、商店街の方に見て頂いたところ、

いくつかの建物が当時のまま現在も残っている。

と仰っていました。

そういわれると、どことなく面影が残っているように感じますね。

お話を聞くだけでは、イメージをするのが難しいですが、

こういった写真をみると昔の様子がわかって参考になります。

古写真をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご協力をお願いします。

七夕飾り

2010.06.28

養老国際交流協会では、毎月第4日曜日に、国際学習会館のロビーで「ふれあいサロン」を開いています。

ふれあいサロンは、町在住外国人の方との気軽な交流を目的に実施しています。

今月の第4日曜日には、七夕にちなんで、笹竹に飾り付けをしました。

七夕は中国やベトナムにもあり、中国では、旧暦の7月7日に願い事を星に祈るそうです。

私も、幼い頃、七夕の翌日に笹飾りを近所の小川に流すのが楽しみでした。

短冊に書かれた「日本語がうまくなりたい」という願い、叶うと良いですね。

養老山地の赤い石。

2010.06.25

養老山地を歩いていると、よく赤い石を見かけます。

これはチャートという石で、養老町小倉には、この赤い石を御神体とする赤岩神社が祀られています。

そのため、地元の人はこの赤いチャートを決して持ち帰ったりしないのですが、私はそれを知らずに、いくつかを採集し、持ち帰ったことがありました。

このチャートが石器の石材になるためです。

その後、この御神体を養老山地から持ち出すと悪いことが起こるといわれていることを知り、1つの石を持ち出すことに、3つの石を赤岩神社に返さなければならないことがわかりました。

返す石は大きい方が良いそうです。

私が持ち出したのは4つ、まだまだノルマにとどきそうもありません・・

ツバクロの子どもたち。

2010.06.24

養老町栗笠で、ツバメの巣を見かけました。

蛍光灯の隅に作られており、中からはかわいい雛たちが顔をのぞかせています。

首の辺りが赤茶色で、養老町では見慣れたツバメですが、雛が5羽もいる巣は初めて見ました。

ちなみに、近所のおじいさんはツバメのことを「ツバクロ」と呼んでいました。

理由は知りません。このあたりの方言でしょうか・・

この雛たちが無事に巣立つ日が待ち遠しいです。

覗き仏の伝説

2010.06.23

養老町の文化財に指定されている「覗き仏」。

この石仏にはこんな謂われがあります。

昭和41年、脳溢血で倒れた重兵衛さん。

生死をさまよう中、夢に観音様が現れ、

「わたしは、白山神社の大木の根元に巻き込まれています。

陽が拝めて、参詣人に会えるようにしてほしい。」

とお願いされました。

重兵衛さんは村人達に頼み、探してもらうと、本当に木の根元から観音様が見つかったのです。

その後、重兵衛さんは日ごとに良くなり、自分でお参りできるようになりました。

この観音様には寿命を延ばす御利益があることから、延寿観世音菩薩と名付けられ、

白山神社の境内に祀られています。

中世山岳寺院跡でみつかる瓦の不思議。

2010.06.22

養老山地には、複数の中世寺院跡が残っています。

養老町教育委員会では、このうち養老町竜泉寺に所在する竜泉寺廃寺跡の測量調査を実施していますが、調査中に昔のものの破片などを見つけたときは、地点を記録した後、採集しています。

写真は、そうしたものの一つで、瓦の破片です。

これが、たくさん見つかる場所は、むかし瓦葺きの建物が存在した可能性が高い地点です。

教育委員会の最近の調査では、同じ中世寺院でも、仏像や教典を祀り、寺院の中心的施設であった堂塔地区で瓦が多く見つかる事例と、そうした場所以外で集中的にみつかる事例があることが分かってきました。

そのため、同じ養老にある中世寺院でも、それぞれの景観は、かなり違っていた可能性が高くなってきています。

当時の瓦は、まだまだ貴重なもの。

そのため、中心的な場所になるほど多く利用されたと考えたくなりますが、どうも実際は違うようです・・

養老町で西美濃生涯学習連携講座が開催されました。

2010.06.21

西美濃生涯学習連携講座は、毎年、養老町をはじめ西濃地域の11市町が協力して開催している講座です。

その2回目が、6月19日(土)に、岐阜県立大垣養老高等学校(養老町祖父江)で開催されました。

農業のスペシャリストを目指す学科がある大垣養老高校の特徴を知ってもらうことが目的です。

当日は、約140人の参加があり、校内見学の他、うどん作りなどを体験していただきました。

中でも興味深かったのが、うどん作りに使用された小麦粉です。岐阜県産の「農林61号」という品種で、黒みを帯び、麺の色が蕎麦に近くなるのがその特徴です。

養老町で作られている小麦も全てこの「農林61号」。ただ、今年の収穫は昨年に比べると2割以上も少なかったそうです・・

参加して頂いた方からは、新しい発見があったなど、好評でした。

次回の参加もお待ちしています。

象鼻山古墳群報告書販売について。

2010.06.18

平成16年度から平成19年度にわたって実施した象鼻山古墳群第1~4次発掘調査の報告書を80部限定で一般販売いたします。

金額は、報告書が5,000円で、郵送料が340円です。

購入を希望される方は、養老町教育委員会生涯学習課(0584-32-1100)へご連絡ください。

受付時間は平日の8:30~17:15です。

ページ数は約200で、内容は下記の通りです。廻間Ⅰ式期を中心とした墳墓群の形成過程や、埋葬に伴う土器の一括資料などを報告しています。

目次

第1章 調査の概要

第2章 象鼻山古墳群の立地と歴史的環境

第3章 発掘調査の成果

1、調査前の知見 2、調査の方法 3、基本層序 4、象鼻山3号墳(上円下方壇) の調査 5、象鼻山8号墳の調査 6、象鼻山4号墳の調査 7、象鼻山5・6・9・16号墳の調査 8、墳墓築造以前と、その他の遺物 9、結語

第4章 象鼻山古墳群における地中レーダ探査の成果(岸田徹・泉吉紀・酒井英男)

第5章 考察

1、象鼻山古墳群における造墓の順序とその工程(中島和哉)

2、象鼻山古墳群が描く風景とその歴史的評価(赤塚次郎)

3、東アジアの天地思想と上円下方壇(宇野隆夫)

第6章 総括

です。

なお、図版等の解像度に課題はありますが、将来的には電子書庫でも公開する予定があります。

鳥の形をした土器。

2010.06.17

弥生時代の遺跡を調査すると、鳥をモチーフにしたものに出会うことがあります。

種類はいろいろあって、鳥そのものの形をしているものもあれば、頭部がなく容器として使用されたものもあります。

材料は、木や土であることが多いです。

写真の鳥形土製品は、養老町宇田の日吉遺跡から出土しました。

中は空洞で、容器として使用されたようですが、鳥の形にどんな意味があるのかはよく分かっていません。

使う場面も不明です。

さらに、モチーフにした鳥が何なのかも、判断が難しいです・・

弥生時代の特徴として稲作があげられることと、アジアには鳥が穀類をもたらしたという話が多く残ることが、その手がかりにならないかなぁ と思いますが、なかなか・・

中身がなんだったのか、気になるところです。

食器に書かれた文字。

2010.06.16

養老町の地面の中には、いろいろとむかしのものが埋まっています。

そして、そうした土の中から出てくるものには、ときどき文字が書かれています。

写真は、平安時代のお碗の裏。

郷土資料館の倉庫に保管されていたもので、養老町のどこで見つかったのかは分かっていません。

よくみてみると「生」という文字が、墨で書かれています。

これまでの研究で、食器に書かれた文字の多くは、官職や場所、記号といった意味を表すことが分かってきています。

しかし、これは少し違うような気がします。

当時は、日常の営みのほとんどが神仏との共同行為である時代。

そのため、書かれた文字には、他の命を奪うことでもある食事の場に対する昔の人の思いが表されているのではないでしょうか・・

「家族の絆 愛の詩」全国募集

2010.06.15

養老町は、「養老の滝」にまつわる孝子伝説の尊い心を受けて、

「親と子が心豊かにふれあうふるさと」を呼びかけています。

この呼びかけを広めるために、「家族」をテーマとした詩の募集を行い、今年で11回目。

これまでに、全国から寄せられた心温まる詩は、約15,600篇となりました。

詳細および応募は、町のホームページから。

家族への思いを詩に託して、応募してみませんか。

大蛇の骨

2010.06.14

養老町飯積のお寺に、「蛇頭骨(じゃとうこつ)」と呼ばれるものが安置されています。

この蛇頭骨は、親鸞聖人が退治した大蛇の骨と言い伝えられています。

以前は、福井県のお寺にありましたが、故あって文久年間(1861年~1863年)に現在のお寺に移されました。

大きさは約30cm。牙がたくさんあるので、生物学的には蛇ではないのかなぁ…

近くで拝見させていただきましたが、不気味な雰囲気で、ゾクッとしました。

新ハツシモ

2010.06.11

養老町でよく作られているのが、ハツシモというお米です。

美濃地方で半世紀以上にわたって栽培されてきたもので、霜が降りる頃に収穫されることから、この名前がつきました。

岐阜県のオリジナルブランドです。

ハツシモの特徴は米粒の大きさ。

国内産のお米でも1・2を争い、コシヒカリにくらべると二回りほど大きいです。

冷めても美味しいので、寿司米としてもおすすめです。

東海地方や関西地方では有名ですよね。

私は生まれてからずっとハツシモで、他の小粒な品種はやや物足りないです。

このハツシモ、今年は品種改良され、より病気に強い新ハツシモになりました。

岐阜県産ハツシモのブランド力が高まると良いですね。

石仏にまつわる伝説。

2010.06.10

養老町には、水が一年中湧いているところがたくさんあります。

そうした湧水点を、地元では河間(ガマ)と呼んでいます。

写真の石仏は、そうした河間から見つかったと伝えられるものです。

そして、この石仏には発見にまつわるおもしろい伝説があります。

簡単にお話しすると

むかしむかし、村の東にあった河間で、一体の石仏が見つかりました。

そこで人々は、この石仏をおまつりすることにし、石屋にほこらをつくるようにお願いしました。

石屋は長い時間をかけて岩を削り、やっとできあがったほこらに石仏を入れようとします。

しかし、くりぬいた穴が小さく、石仏は中に入りません。

これに腹を立てた石屋は、こともあろうに石仏の背中をのみで削ってしまいました。

すると石屋は、三日三晩高熱にうなされます。

やっと自分の犯した過ちに気づいた石屋は、必死で許しをこいました。

許されて体がなおった石屋はほこらを作り直し、

それ以来この石仏は風邪を治してくれる仏様として、多くの人が訪れるようになりました。

というものです。

こうした石仏は中世後期に作られたもので、実際のところ、裏側にノミで削った痕跡が残っているものが多いような気がします。そのため、この石仏を手にとって、この伝説の真偽を確かめたいとも思いましたが、こわくなって止めました。

村にとっても、大切な仏様、失礼は許されませんよね・・