News 最新ニュース

公民館まつりが開催されました。

2011.03.07

3月に入り、養老町の各地区で公民館まつりが開催されています。

6日(日)に開催された高田地区では、子ども会活動や大正琴、詩吟などが発表されました。また、各種講座やサークルなどによる作品展示やバザーなどもあり、参加者を楽しませていました。

中でも、体育振興会主催の餅つき大会に参加した子どもが、お餅をつく姿は微笑ましかったです。

午後からは、日吉・室原地区の公民館まつりにもお邪魔し、室原文楽保存会の「艶容女舞衣・酒屋の段(あですがたおんなまいぎぬ・さかやのだん)」を観てきました。

文楽を観たのはこれが初めてでしたが、小さな人形が表情豊かに動く姿が印象的でした。

白鳥

2011.03.04

先日、養老町横屋周辺に白鳥がいるという情報を得て、撮影に向かいました。

越冬のため、本州に飛来する際、養老町にも姿を現すことは知っていましたが、実際に見たのは初めてでした。真っ白い姿を想像していましたが、すこし灰色がかっている個体もいました。

このホームページに白鳥を紹介するのは、以前からの念願でした。イノシシを撮った時以上にうれしかったです。

ありがとうの会

2011.03.03

上多度幼稚園では、地域のふれあい活動として、地元の方から園児に踊りや茶道、瓢箪作りなどを教えられます。今日はその方々を招いて、「ありがとうの会」が行われました。

園児達は、お礼のことばが詰まった色紙を渡し、お茶席で丁寧にもてなしました。お茶碗を運ぶ姿はたどたどしかったですが、その表情からは真剣さが伝わってきました。

最後に銭太鼓を使った踊りを披露しました。参加者は「とても上手で、びっくりした」と園児達の成長した姿に感心していました。

続いて行われたひな祭り会では、保護者も参加してお抹茶を飲みました。

どの子も「おいし~」といってきれいに飲み干していたのが意外でした。

小学校に入学しても、ふれあい活動のことを活かして頑張ってほしいですね。

象鼻山シンポのアンケート結果。

2011.03.02

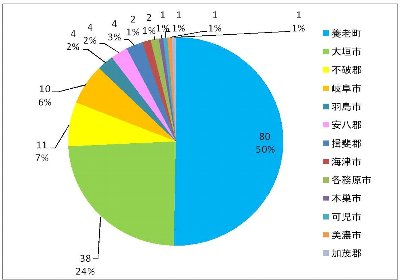

先月の象鼻山シンポで行ったアンケート調査の結果がまとまりました。

おおむね好評だったようで、ほっとしています。

結果をみると、10~50代までが全体の4分の1程度とやや少ないといった課題も浮かび上がってきますが、参加者の約8割が岐阜県内で、そのうちの約半数を養老町が占めたことを喜んでいます。

象鼻山古墳群の歴史的意義を、まず地元に共有してもらうことが重要ですよね。

アンケートにご協力頂いた190名の皆さま、ありがとうございました。

ずきぼさん

2011.03.01

最近になって、日吉公民館のカウンターにつくしとふきのとうの鉢植えが飾られました。

地元の人の発案で公民館に来られた方に春の訪れを感じてもらうのが狙いだそうです。

幼い頃はこのつくしを「ずきぼ」とよんで、よく堤防で摘んで帰りましたが・・

食べた覚えはありません。

1週間くらい前に、うぐいすの声も聞きました。

もう春ですね。

象鼻山発掘状況30。

2011.02.28

今日は、雨のため発掘調査は中止になりました。

上の写真は、先週撮影したもので、51号墳の周溝から出土した須恵器の検出状況です。

51号墳の調査では、この他にもたくさんの須恵器が出土し、その様子から、お葬式が終わったあと、葬儀に使用した器を墳頂に置いたままにしてあったことが分かってきています。

写真の須恵器は、それから少し時間が経ち、上から下に遺物が転落してきた状況を示しています。

けっこう、壊れているんですが、これが転がり落ちたことによるのか、それとも最初から壊しておいたのかが、気になっています。

現場で判断するには情報が足りないので、調査が終わったあと、破片の接合状況で考えていきたいところです。

しかし、最近は雨が降るたびに温かくなっていくような気がします。

いつのまにか春ですね・・

象鼻山発掘状況29。

2011.02.25

2月も残り少なくなり、象鼻山もずいぶん暖かくなってきました。

今週は、51・53号墳の平面検出が進み、どちらの古墳も当時の姿を表しつつあります。

そんな中、53号墳の北側の周溝付近から、3つほど須恵器が出土しました。

そのうち一つは完全な形だったので、最初は喜んだのですが・・

よく見ると、古墳時代のものではなく、古代の須恵器のようです。

すぐ上の土層からは、同じ時期の須恵器がたくさん出ていたので、この関係で解釈するのが妥当なところでしょうね。

出土した直後は、少し悩みましたが・・

伊藤重松(いとうじゅうまつ)

2011.02.24

養老町では、たくさんの人が米の増産に力を注いできました。養老町下笠に生まれた伊藤重松さんもその1人です。

重松さんは、「自分も植物になりきらないと、植物の状態はわからない」という信念を基に、朝夕、欠かすことなく、稲の育ちぐあいを観察し、土づくりや水量の調整をしました。その結果、驚くほど収穫量が伸びたそうです。

また、戦中戦後の貧しい時代に「アンモニア水稲栽培法」を考案し、岐阜県内だけでなく、三重県や愛知県にまで、その技術を伝えました。

昭和37年(1966)には、指導を受けた人達によって、下笠に石像も建てられています。

きのう紹介した銀蔵さんと重松さんは、同じ養老町笠郷地区の出身で、年齢は銀蔵さんが18歳年上。互いに切磋琢磨して、技術の向上に励んでいたかもしれませんね。

川口銀蔵(かわぐちぎんぞう)

2011.02.23

養老町上之郷(かみのごう)の集会所の南に、写真の石像が建っています。これは、米作に力を注いだ川口銀蔵の石像です。

銀蔵さんは明治12年(1879)に上之郷で生まれました。

米の増産を目指し、肥料として硫安を使用しました。また、独自の研究を重ねた結果、当時1反(10アール)あたり5、6俵の収穫であったのに対して、8俵の収穫に成功したそうです。

さらに栽培だけでなく、指導にも熱心で、養老町内はもとより、現在の安八郡や海津市、本巣市まで足を運び指導をしました。

地元で銀蔵さんについて伺うと、すぐに石像の話題になります。

この石像、不思議な形をしてますが、似てるのかなぁ。

わが家のおひな様

2011.02.22

ひな祭りに向けて、わが家もおひな様を飾りました。これは、娘が生まれた年に、実家からお祝いとしてもらったものです。毎年この時期は、床の間が華やいでみえます。

小学生の頃、近所の初節句のお宅でおひな様を見せてもらいました。私は持ってなかったので、羨ましかったです。

母の古いアルバムには、おひな様の前で撮った写真があったので、きっと持っていたのでしょうね。

3日の夜には、おひな様を早々に片付けた甲斐あって、娘の婚期は遅れませんでした。

象鼻山51・53号墳の現地説明会。

2011.02.21

平成23年2月19日(土)13時から、象鼻山51・53号墳の現地説明会を開催し、多くの方々に発掘調査の成果を見ていただくことができました。

これまで調査してきた墳墓では、出土品のほとんどが土器だったため、なかなか遺物が出土している様子を、現場に保存することができませんでしたが・・

今回は、出土品の多くが須恵器と呼ばれる窯で焼き上げる器だったため、実際に遺物が土の中から出土する様子も公開することができました。

象鼻山の現地説明会では珍しいことなのですが、いかがだったでしょうか。

これで、今年度予定していた象鼻山古墳群の現地説明会は全て終了することができました。

象鼻山古墳群全体の範囲確認調査も、これで一段落です。

ほっとする反面、すこしさみしいような気もします・・

五三(ごさん)排水機

2011.02.18

養老町は昔から水害に悩まされ、生活の糧であるお米の収穫は不安定でした。

その状況を改善するため、大正初期に笠郷地区の下笠、船附、栗笠、大野、上之郷の5ヵ村と、池辺地区の大場、根古地、根古地新田(現在の瑞穂)の3ヵ村が協力をしました。

村人は安定した米作を目指し、東奔西走。そして、大正12年(1923)に念願であった「五三排水機」を設置しました。

この「五三」という名前は笠郷地区の5ヵ村と池辺地区の3ヵ村からきています。

その後も、用水の整備などが行われ、今のような米作が可能になったのです。

この排水機は現在、笠郷小学校体育館の西側に展示され、先人たちの苦労を私たちに伝えています。

象鼻山51・53号墳の現地説明会の準備。

2011.02.17

今日は、土曜日に行う現地説明会の準備をしました。

今回、調査成果を公開する51・53号墳の周辺は、雪の影響でぬかるんでいるので、見学ルートは全て土のう敷きにしています。

ただ、それでも汚れても良い服装をオススメしています・・

当日は、午後1時から3時までで小雨決行の予定ですが、天気は心配なさそうですね。

2月になって寒さも和らいできてますので、ぜひこの機会に象鼻山を訪れてみてください。

車で来られる方は、ふもとに駐車場を用意しておりますので、係員の指示に従って駐車してください。

多数の参加をお待ちしています。

繰り船(くりぶね)

2011.02.16

養老町の田(た)と三ツ屋(みつや)との間に小さな川には、現在「通新橋(つうしんばし)」という橋が架かっています。しかし昔は橋がなく「繰り船」で往来していました。

繰り船とは、船首と船尾に綱を付け、それを岸の杭に結びつけたものです。

通行人はその綱を自分でたぐって川を渡ります。船が対岸にある時は、綱を引いてこちら側に寄せてから乗っていました。

この船は夜になると、三ツ屋側の使用は制限されたていたようです。また、後に木製の橋を架ける時も、橋は田側のみで、その先の三ツ屋側は板を架けただけだったみたいです。

町史には、田の治安に不安があったため、と記述されていますが…。

もう少し、情報収集が必要のようです。

梅の花

2011.02.15

先月に寒い日が多かったため、もう少し待たなきゃいけないかと思っていましたが、先週梅の花を見かけました。

数輪でしたが、花が少ないこの時期、梅の花は貴重な存在ですよね・・

まだ寒い日が続いていますが、確実に春は近づいてきているようです。

今週は、うぐいすの鳴き声をきけたらいいな。

象鼻山シンポを開催しました。

2011.02.14

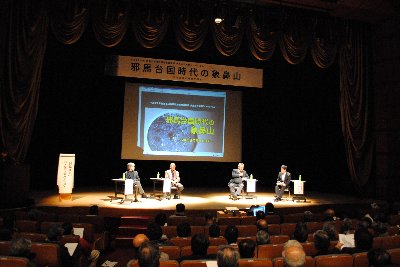

平成23年2月11日(金・祝)に、養老町民会館で象鼻山古墳群シンポジウムを開催しました。

足もとの悪い中、たくさんの方にご参加いただき、あらためて感謝申し上げます。

先生方の明快な議論で、たくさんの方と、象鼻山の歴史的意義を共有できたような気がします。

当日講師を務めていただいた3人の先生は、恩師の宇野先生をはじめ、学生の頃から憧れていた人達ばかり。

私にとっては、夢のような時間でした・・

昭和の田代神社例祭

2011.02.10

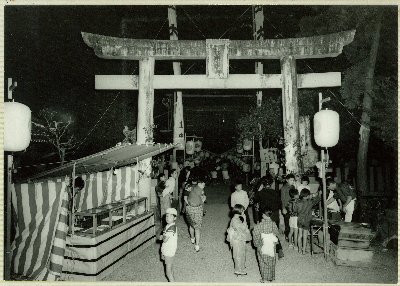

昨日、養老町高田の田代神社から、昭和40年ごろの写真をお借りすることができました。

その中には、9月の例祭の写真もありました。当時の方が、今より出店も多く、とても賑わっていたことがわかります。また提灯の数も今より多いです。

僕は2年続けてこのお祭りに行っています。

太鼓の音に迫力もあり、今でも十分魅力的な祭りだとおもいますが、当時ほどの活気はないようです。一度来れば、きっとまた来たくなると思うのですが、いかがでしょうか…。

田代神社の例祭についてはコチラもご覧ください。

象鼻山シンポに伴う展示準備。

2011.02.09

今日は、象鼻山シンポにあわせて開催する展示会の準備を行いました。

今日中には終わらないだろうと思っていましたが、手際のよい協力者のおかげで、ほぼ終了しました。

ありがとうございます。

限られたスペースですが、楽しんでもらえる展示になったような気がします。

少なくとも、象鼻山古墳群の資料をまとめて展示するのはこれが初めてです。

当日だけなのが、ちょっともったいないですね・・

象鼻山シンポは午後からですが、展示は午前中から見ていただけます。

入場無料ですので、ぜひこの機会にご覧下さい。

象鼻山51・53号墳の調査成果の公表について。

2011.02.08

象鼻山山頂部から離れた位置にある象鼻山51・53号墳の発掘調査について、まとまった成果が得られたため、それらの成果を公表しました。

その概略は以下のようなものです。

①山頂部やその周辺の墳墓とは異なり、西暦5世紀後半頃(古墳時代中期末)に築造されたこと。

②どちらの墳墓も直径約14mの円墳である可能性が高いこと。

③どちらも地形を活用し、土木量を抑えた方法で築造されたこと。

この結果、象鼻山では3号墳造営以降、300年以上の間、数度にわたって造墓が行われていたことがわかりました。ただ、造墓は継続的なものではなかったようです。

あと、これまで調査してきた墳墓と異なる点がたくさんあることや、1号墳(前方後方墳、3世紀後半)から約200年たった後に、10基程度の墳墓を、これまでの墳墓群に隣接する位置に、密集させて築造したことも重要な調査成果になると考えています。

象鼻山がどういう場所であるのかをいつまで認識していたのかが問題ですよね・・

これらの成果の周知を目的として、象鼻山51・53号墳の発掘調査現場を公開し、現地説明会を開催します。日程は、平成23年2月19日(土)午後1時から午後3時までで、小雨決行、雨天の場合は中止です。ふもとに駐車場を用意しておりますので、係員の指示に従って駐車してください。

なお、現地の足元が悪いため、長靴と、汚れてもよい服装をおすすめいたします。

また、51・53号墳で出土した遺物については、その一部を2月11日(金・祝)の象鼻山古墳群シンポジウムでも展示致します。ぜひ、こちらもご覧下さい。

象鼻山古墳群調査整備委員会。

2011.02.07

今日は、象鼻山古墳群調査整備委員会を開催しました。

現在進めている51・53号墳の発掘調査について、先生方から指導や助言をいただくのが主な目的です。

これにより、いくつか新たな課題も出てきましたが、調査はおおむね順調であることが確認できました。出土遺物にも恵まれ、築造時期についても、意見はまとまりやすかったように思います。

あと、今日の午前中に、町内の方から養老町小畑地区の郷土史を書き記した冊子のデジタルデータを寄贈いただきました。

住民の方から協力を申し出ていただいた、はじめてのケースであり、改めてお礼申し上げます。

さっそく電子書庫のコーナーに掲載する準備を進めます。